ATACでは月に2回研究会を実施しており、会員はジャンルを限定せず、順番に日頃の考えをプレゼンしています。

そのプレゼンから会員投票で興味ある内容(エッセンスのみ)を毎月、掲載しています。

小説投稿サイトの楽しみ方

ATAC会員 永嶋良一 投稿日:2025年10月26日

1. はじめに

以前、筆者はこのブログで、「無料で紙の書籍を出版する方法」についてお話ししました。図は、その方法を用いて無料で出版した筆者の作品の一部です。

しかし、その後、ブログを読まれた方から、「作品をもっと簡便に公開する方法はないか?」というご意見を多数いただきました。そこで、今回はより簡単な「小説投稿サイトを使った作品の公開方法」をご紹介したいと思います。

2.小説投稿サイト

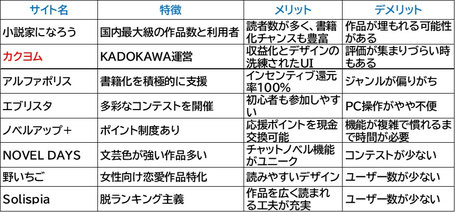

ご存じのように、今はネットを利用した小説投稿サイトが花盛りです。下は、生成AI(Microsoft社Copilot)を用いて作成した、各小説投稿サイトの比較表です。

現在は、『小説家になろう』、『カクヨム』、『アルファポリス』が三大小説投稿サイトと呼ばれていますが、この表のように、それ以外にも多くの特色あるサイトが存在します。この中で、著者はカクヨムを使って、作品をWeb上に投稿しています。

3. 小説投稿サイトの特色(カクヨムを例にとって)

では、小説投稿サイトの特色を、カクヨムを例にとってまとめてみましょう。

カクヨムは㈱KADOKAWAが運営する小説投稿サイトで、URLは以下になります。

筆者が考えるカクヨムの特色は以下になります。

(1)UIに特化・・とにかく簡単。すぐに「投稿」できる

(2)別ページで・・写真、スライドショー、動画の投稿が可能

(3)文学賞などへの公募が簡単

(4)小説に限らず投稿可能(日記、エッセイ、思想・信条、科学評 論、学校の講義メモ、学習のまとめなど)。例えば、今話題になっている「Webのセキュリティ対策」といったテーマでも、自分の考えやまとめといったものを簡単に投稿することができる

カクヨムを例に挙げましたが、上記は基本的にはどのサイトでも同じです。

4.小説投稿サイトと他の出版方法との比較

次表は筆者が考える、小説投稿サイトと他の出版方法との比較です。

出版方法は大きく、印税が発生する商業出版と、印税が発生しない非商業での公開に分けられます。小説投稿サイトは後者に位置付けられます。

表から、小説投稿サイトは印税が発生しませんが、『出版・公開の容易さ』、『訂正の容易さ』、『読者との交流』といった点で、他の方法よりも利便性がよいことが分かります。

5.筆者が勧める投稿ステップ

このため、筆者としては以下のような投稿ステップをお勧めしたいと思います。

① まず、小説投稿サイトに作品を投稿する

② 読者の意見を参考に適宜内容を修正する

③ 上記で作品の完成度を上げたのち、商用出版へ進む

6.生成AIの活用について

最後に、小説投稿サイトにおける生成AIの活用について私見を述べたいと思います。

「生成AIは普段使いをすべし」というのが筆者の考えです。これには、小説投稿サイトがうってつけです。

まず、作品の創作活動にAIを活用することができます。また、それ以外に、例えば、カクヨムですと、3項で述べましたように『別ページで・・写真、スライドショー、動画の投稿が可能』といった特色があるため、AIを活用して、作品のPR動画やアニメーションなどを作成し、それらを容易に投稿することができます。

筆者は、自身の公開作品をAIに読み込ませて動画を作成し、それを編集して自作のPR動画を作成しています。AIを使って、こういったことが簡単にできる点も、小説投稿サイトをお勧めする理由の一つです。

M&Aの知恵を「日常経営」に役立てる術

ATAC会員: 大崎 拓司 投稿日:2025年9月30日

【内容紹介】

筆者は、企業経営に役立つポイントとして、「製造業系の企業でM&A部隊のコアメンバーとして対応していたときに体得したこと」と、「その後に中小企業に身を置いて各種の企業革新に尽力した際に経験した内容」を基に、M&Aの際に検討する視点や対応すべき事項が日常の企業経営に大いに活用できるという考え方に至った内容をまとめました。

その本文はこちらのリンクに掲載しており、このブログはその紹介編となっています。ご興味のある方はぜひ本文のほうもご覧ください。以下のQRコードからもアクセスできます。

具体的には、M&Aで対象企業を買収監査(デューディリジェンス;DD)する際に検討する項目を参考にしつつ、中小企業が現在置かれている事業環境も踏まえ、これからの企業経営において必要となる視点と対応内容を列記しています。

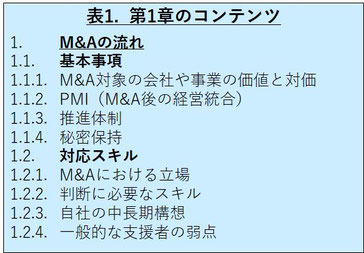

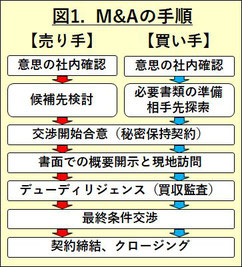

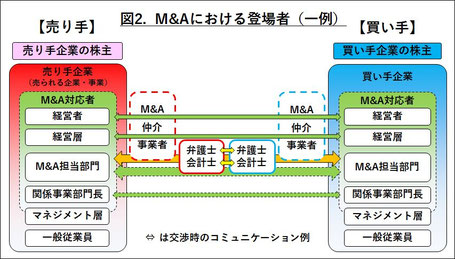

第1章では、M&Aにおいて行われる検討事項やその流れを解説しています(表1.、図1.、図2.)。特に、企業を第三者的に評価するときのポイント、買収合意してから対応するべき事項、M&Aを行うにあたって気を付けるべき基礎的なポイントについて触れています。

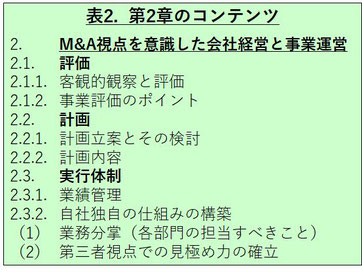

第2章では、M&Aの視点をベースに、会社経営や事業運営において気を付けるべきことを取り上げました(表2.)。自社内での「いつもの自社の視点」では見えにくい問題や検討課題のあぶり出しの意識や観点を重視したものとなっています。

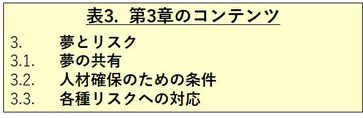

第3章では、これからの企業を経営していくにあたって、夢をどういう形で伝えるのかについて言及しています(表3.)。事業環境が大きく変わってきている今、これまでの延長線上の方法ではせっかくの自社の価値をうまく伝えることができなくなっている点に対応するための考え方を述べています。

記載している視点や対応策が少しでもお役に立てれば幸いです。

また、そのような取り組みにご興味がある場合は、ぜひお気軽にATACにお声がけください。

1、ISOの成り立ちと改訂の歴史

ISO(International Organization for Standardization)

国際標準化機構は1947年2月に設立されたスイスに本部を置く非営利法人で、国際規格を策定している。電気工学や電子工学分野はIEC(International Electrotechnical Commission)国際電気標準会議があり、一部はISOと共同で開発している。

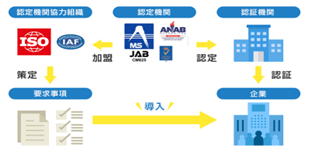

日本では、1993年に認定機関である財団法人日本品質システム審査認定協会(JAB)が設立され、JABに認定された認証機関が誕生してきた(JABは2017年に公益財団法人へ移行)。

企業は、JAB(或いは海外の認定機関)に認定された認証機関(国内では数十社あり)に「認証を申請」し、導入した要求事項を順守しているかを認証してもらうことになる(下図)。

申請後、初回審査(第一段階、第二段階)を経て認証されると下記のマーク(並びに認証機関のマーク)の清刷りが送付され、その後は3年ごとの更新審査とその間の定期審査で適合性を評価される。

1987年に制定された初版では、9001(保証全般)・9002(製造・据付限定)・9003(最終検査及び試験限定)等の「ISOファミリー」と言われていたが、その後ISO9001に統一され、品質保証も品質マネジメントシステムとなり、2015年に現在の形となっている(2024年に気候変動に関する追記あり)。

また、初期には「管理/非管理」という文書/記録は、電子媒体含む文書化した情報の「維持/管理」と「保持」という表現になった。

2、現場での問題点

事例1:電気工事会社A社(QMS)

2005年登録、2017年に2015年版にマニュアルを変更したが、多くの下位規定(施工管理規定、品質管理規定等)改訂に手が回らず、「文書」「記録」「管理/非管理」の表現も残る(審査では「不適合」or「改善の機会」)。

事例2:化学メーカーB社(EMS)

使用頻度が殆どない下位規定多いが、規定削除の勇気は無い。

*2015年版QMSで必要な「文書」は品質方針・品質目標のみで、「プロセスの運用を支援するための文書化した情報を維持する」とあるが、「品質マニュアル」作成必要との表現ではない。

事例3:土木建築工事会社C社 総務部(QMS)

品質目標が、「インボイス方式の理解と対応」。

*品質目標は測定可能が条件だが、どうやって測定する?(審査では「不適合」となりそう)

事例4:流体制御機器メーカーD社 設計部(EMS)

環境目標が「力量強化し、効率よい設計活動」。

*環境目標は「(実行可能なら)測定可能」が条件(審査では「改善の機会」で留まりそう)。

事例5:食品関連メーカーE社(EMS)

内部監査で3年間(毎年1回)全部署実施、全て「適合」のみ。

*形式的内部監査になっており、「本当に実施している?」との疑念あるが、審査で調査は不可能。

*内部監査での「改善の機会」「肯定的事項」「コメント」は組織のマネジメント力向上に役立つ事項なので、勿体ない。

事例6:電気製品関連会社F社(QMS)

初回会議では「積極的にいろいろ意見を出して下さい」だが、最終会議前の「まとめ会議」で指摘に対し微妙な空気。

*特に「不適合」の決定は組織の同意が必要なので、慎重な検討が必要。

3,まとめ

ISOは「上手く使うと実質的な企業競争力向上に役立ち」ますが、今回は問題点をピックアップしました。次回、機会があれば「上手く使っている企業」も紹介したく思います。