ATACでは月に2回研究会を実施しており、会員はジャンルを限定せず、順番に日頃の考えをプレゼンしています。

そのプレゼンから会員投票で興味ある内容(エッセンスのみ)を毎月、掲載しています。

1. はじめに

今日の日本において、東京一極集中からの脱却と地方創生は喫緊の課題である。しかしながら少子化傾向は想定以上に進展し、一方では地方の活性化は益々遠退いていくのが現状である。本稿では、地方に根付く地場産業の振興と農産漁村の活性化を一つの目標として、約10年前に施行された日本の地理的表示(Geographical Indications:GI)制度について、その変遷と効果、今後の課題について私見を記す。

2. 地理的表示制度の概要

2-1 地理的表示法の成立1)

地理的表示制度とは、農林水産物や食品が産地に起因する特別な品質を備えている場合に、その産地名称をGIとして登録・保護することを目的とする制度であり、産地名称保護とともに品質保証の役割を担うことを目的として、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」として、2014年6月に成立し、2015年6月に施行された。

この制度はEUが起源であり、日本で制定された制度もEUの制度に非常に類似している。また、EU以外にも100カ国以上の国と地域で同様に導入されている制度である。

制定された日本のGI制度の特徴は、EUのGI制度と同じく、「品質、社会的評価とその他の確立した特性」が、「その生産地と結びつくこと」が基本的要件となることである2)。本制度の当初の目的と期待効果は以下の4点であった。

ⅰ) 知的財産である地域ブランド産品を活用した農山漁村の活性化

ⅱ) 消費者の選択に資する地域ブランド産品についての情報提供

ⅲ) 我が国の地域ブランド産品の輸出促進

ⅳ) 海外における我が国の地名を付した模倣産品の市場からの排除

2-2 EUの地理的表示法(1992年制定、以後数度改正)3)

EUのGI制度においては、保護対象が2つに分類され、横綱クラスに

相当する「原産地名称(PDO)」においては、保護されるための必要

要件は「生産、加工、調整が、当該の定義されたひとつの地理的地域

(産地)内で行われる」ことであり、大関クラスに相当する「地理的表

示 (PGI)」においては、「生産、加工、調整の内、1つの工程が当該の

定義された地理的地域(産地)内で行われる」ことを必要要件としてい

る。また、「原産地名称」では、品質又は特性が地理的環境に起因して

いることを要件としているのに対し、「地理的表示」においては、品

質、社会的評価その他の特性が地理的原産地に起因していることを要件

としている。

2-3 日本のGI制度の概要1)

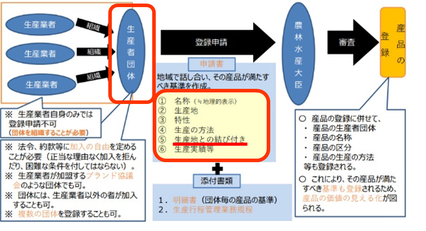

2015年に施行された当初の制度のスキームを図1に示す。

ⅰ)生産者団体が登録を申請する。

ⅱ)生産者団体は、農林水産物等の産地や生産基準を定め、明細書を作成し当局に申告する。

a) 明細書が法定の要件を充たす場合には、産地名称がGIとして公的に登録され、図2に示すGIマークを貼付することができる。

b) 一方、産地外で生産された商品への産地名称使用は禁止され、GIマークの貼付も禁止される。

c) 申請を行った生産者団体(申請団体)の構成員でなくとも、産地内の生産者であれば、所定の生産基準をみたしていることを条件としてGIの使用が可能。

ⅲ) 生産者がGIを用いるためには、いずれかの登録生産者団

体に加入する必要がある。

ⅳ)品質管理は、生産者団体自身が行う。また、農水大臣が定

期的に品質管理状況をチェックする。

ⅴ)GIの不正使用の取締りは農水大臣が行い、不正使用者には使用停止を命じることができる。

ここで、EUのGI制度と比較した場合、大きな相違点はEUにおいては品質管理を第三者機関が担うことになっているが、国内制度では生産者団体自身が行うこととなっており、EUとの相互承認という観点からは、今後齟齬が生じる可能性は否定できない。

3. GI登録・保護の要件

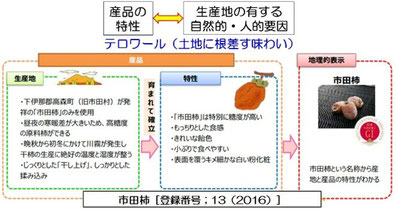

登録には、産品の特性(品質、社会的評価、その他の特性)が、生産物の有する自然的要因や人的要因と結びついていることが要求される。この「結びつき」とは、フランスのワイン生産において発達した「テロワール(土地に根差す味わい)」という観念に裏打ちされたものである。これら3者(産品、産品の特性、生産地の特性)の関係を、長野県産市田柿を例として図3に示す。

ⅰ)産品の特性

登録の要件として、次の2つの観点から結び付けられる

「確立した特性」が必要である。

・同種の産品と比較して差別化された特徴がある。

・その特徴がある状態でおおむね25年生産された実績(伝統性)がある。

ⅱ)産品の特性と産地の結び付き

産地・生産の方法が産品の特性と結び付いていることを、矛盾なく合理的に説明する必要がある。例えば、産地の自然的条件や生産地に由来する生産方法により付与されていることの説明や、他の産品で採用されている生産方法でも複数組み合わせることで差別化できていること等の具体的な説明が必要となる。

4. GI登録件数推移・分類と効果の検証

4-1 登録推移と分類

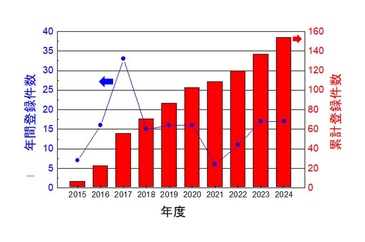

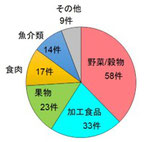

GI制度施行後の登録件数推移と、登録産品の分類を図4、図5に示す。制度施行後、登録件数は急速に増加し、2021年に急激に低下(コロナ禍等の影響と推測されるが)し、後述する制度の見直しにより一定水準まで回復してそのまま推移している。また、登録産品分類では、野菜/穀物、加工食品、果物の順で多く、この三者で約3/4を占める結果となっている。

4-2 効果の検証

GI登録により、他産品と差別化された高いブランド力のある産品について、模倣品排除等を通じ、そのブラ ンド価値の維持・向上に繋がっている。具体例的には以下の例が示されている1)。

a) 外国政府によるGI保護

「相互保護」の枠組により、日本のGI名称がEU等外国でも保護されている。 不正使用が発見された場合、外国当局が取り締まりこれを排除している。

b) ショッピングサイトにおける不正出品物の削除

GI名称の不正使用が疑われる産品について、農水省が各サイトの運営会社 に削除・修正を要請し、800件以上を削除した。

c) 冒認商標への対抗

農水省調査により判明した第三者によるGI産品 の名称を用いた商標の出願に対し、GI権利保持者が異議申立し認められた。

d) 外国産品との差別化

中華系マーケットをターゲットに 輸出戦略を展開する中、 「中国産市田柿」と差別化 すべくGIを取得。2016年比、4.2倍の輸出増につなげる。

4-3 登録にまつわる問題

GI登録により、多くの産品がその産品の地域と結び付いた魅力が見える化し、GIマークと相まって、商談や取引の円滑化、認知度やアピール力の向上等を通じ、ビジネスの拡大・地域活力の向上に寄与してきた一方で、登録したことにより新たな問題が発生した例がある。

a) 登録の取下げ

西尾の抹茶(登録番号:27(2017.3))と谷田部ねぎ(登録番号:15(2015.6))の2件の取下げ申請があった。前者は、行程管理によるコスト増により出荷価格が上昇し、抹茶ブーム市場の価格に対応できず、結果的に販路が狭まったことによる4)。後者は従事者の高齢化に伴い、行程管理を維持できなくなったことによる取下げであった5)。

b) ブランド表示登録訴訟

愛知県岡崎市の八丁味噌において、申請団体とは異なる組合に加盟していた老舗の生産者が「八丁味噌」の表示を自由に使えなくなるという最高裁判決が下された6)。

5. GI制度の見直し

5-1 見直しの要点7)

2022年、農水省は輸出拡大や所得・地域の活力の向上、さらなる申請を促進するため、制度の見直しを行った。概要を以下に示す。

(1) 審査基準の見直し

差別化された品質や生産実績(25年以上)は審査対象とせず、産品独自の多彩な特性を実質的に評価する。

(2) 登録前後における手続の見直し

名称統一の柔軟化、登録後の生産行程管理の合理化・効率化により、地域の負担を軽減。

(3) GIの市場における露出の拡大

GIマークの活用とGI産品と他業種とのコラボを推進し、市場において目にする機会を増やす。

5-2 当初の目的の検証と見直しの効果(私見)

上記の(2)は前述の、登録にまつわる問題の中で言及した事例を踏まえた見直しと考えられ、課題は残るとしても妥当な見直しと考えられる。しかしながら、上記の(3)はGI制度の認知拡大を目的としたもので、本質的な制度の充実に繋がるかは疑問が残る。さらに上記の(1)は、これまでのGI制度の根本であった目的と要件から逸脱するものである。この見直しによりこれまで行程管理に精力を傾けてきた生産者に対して、「正直者が馬鹿を見る」結果にならないかの懸念が残る。そうであれば、EUが横綱級、大関級の2ランクのGIブランドを設けているように、国内でも当初の横綱級ブランドと必要要件はそのまま残し、新たに三役級のブランドを設けてはどうであろうか。

6. 最後に

GI制度は施行されてからまだ10年である。生産者も消費者も農水省も、地域ブランドの充実と地域創生と活性化という根本の考えは同じと思われる。昨今のコメ問題にも関わる課題ではあるが、汗水流して必死で守り続けている生産者が報われると同時に、消費者が産品を信頼し、安心と安全を担保できる食文化に発展していくことを心より願っている。

ここまでお読みいただきありがとうございます。皆様の故郷の産品がGI登録されていないか8)、また各地の道の駅やスーパーマーケットの食品売り場にGIマークがさりげなく表示されていないか探してみてください。

1) 農水省“地理的表示(GI)制度について(2025.6), https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/pdf/index-54.pdf

2) 荒木雅也、“EUの地理的表示制度における登録要件、保護範囲等について”知財ぷりずむ、Vol.107, p12-38(2011)

3) 荒木雅也、“米EU間のFTA(TTIP)交渉開始と、米EU高級作業部会最終報告書”, 月間資本市場, No.341, p62-71(2014.1)

4) 日本経済新聞電子版(2020.2.2)

5) 中日新聞電子版(2022.8.23)

6) 朝日新聞電子版(2024.3.7)

7) 農水省“地理的表示保護制度の運用見直しの概要”(2023.1); https://www.fmric.or.jp/gidesk/event/

2022//setsumei1216.html

8) 農水省“GI登録産品一覧”(2025.6); https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html

「中小企業・中堅企業の社長様必見!今年度補助金が大きく変わります!」

投稿者:ATAC会員 平 洋二郎 投稿日:2025年5月4日

皆様、こんにちは。ATAC(一般財団法人大阪科学技術センターATAC)副委員長の平 洋二郎です。いつもATACのブログをお読みいただき、ありがとうございます。

今年度(2025年度)の中小企業・中堅企業向けの補助金について、その内容が昨年度と比べて大きく変わります。この記事では、その変更点と、ポイントを解説いたします。

1.今年度の主な補助金

今年度の主な補助金を支援の形態ごとにまとめましたのでご参照ください。

2.今年度の補助金の特徴

今年度の補助金は、大きく分けて「中堅企業への支援」と「中小企業への支援」の2つが特徴です。

(1)中堅企業への支援強化

特に注目すべきは、中堅企業への支援が強化されている点です。 昨年から引き続き、今年度も「中堅・中小企業の大規模成長投資補助金」が用意されています。

ここで、改めて中堅企業の定義を確認しておきましょう。

· 中小企業を卒業した企業

· 規模拡大に伴い、経営の高度化や商圏の拡大・事業の多角化といったビジネスの発展が見られる段階の企業群

· 従業員数が2000人以下の会社(中小企業者を除く)

国は、中堅企業を地域の賃上げの牽引役として期待しており、賃上げ原資確保のための省力化投資支援や賃上げ促進税制など、手厚い支援策を講じています。 全国に約9800社ある中堅企業の皆様、ぜひこの機会に補助金を活用し、さらなる成長を目指してください!

(2)中小企業への支援

中小企業の皆様への支援策も、もちろん充実していますのでご安心ください。 左記の表にあるように、様々な支援策が用意されており、皆様のニーズに合わせて選択可能です。

また、中堅企業向けと同様に、従業員の賃上げ促進に取り組む企業が優遇される内容となっています。

ただし、今年度は審査が厳しくなっている点にご注意ください。 例えば、ものづくり補助金では一定基準を満たした事業者を対象に口頭審査が実施されたり、補助金候補として採択された場合、説明会への参加が義務付けられ、不参加の場合は採択が取り消されたりするなどの変更があります。

3.補助金の申請様式について(ものづくり補助金を例に)

申請様式も大きく変わっています。 ものづくり補助金を例にとると、以下の点が主な変更点です。

· 電子申請での記入となり、事業計画書は添付方式からシステム入力方式に変更

· 添付書類はA4サイズ3枚以内に制限

· 申請内容や提出書類に不備や不足がある場合などは審査対象とならず、不採択となる

· 従業員21名以上の企業は、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の作成と公表が必須(手続きに1~2週間要)

他の補助金についても、ものづくり補助金と同様にシステム入力方式となっているほか、昨年度と比較して変更点が多く見られます。 申請にあたっては、入力マニュアルをよくご確認いただくことをお勧めします。

4.おわりに

今年度の補助金は、中堅企業への支援強化や審査の厳格化、申請様式の変更など、大きな変化があります。 補助金を活用することで、皆様の企業成長を大きく後押しできるはずです。

ATACでは、補助金申請支援も行っておりますので、お気軽にご相談ください。 私たちATACは、企業のOBによる技術コンサルタント集団として、33年にわたり中小企業を支援してまいりました。 これまでの支援実績は300社900件以上にのぼります。 皆様のビジネスの発展に、少しでもお役に立てれば幸いです。

また詳細内容に関しては次号のATACニュースで述べますのでご参考ください 。

開幕前の一部のネガティブな予想に反して、いざ会場に足を踏み入れてみると、そんな予測はどこへやら。会場は想像以上の活気に満ち溢れ、多くの人々がそれぞれの興味関心に従って万博を楽しんでいる様子でした。

万博の楽しみ方は人それぞれですが、実際に観てみて、私的には以下4つのポイントだと思いました。

①

新技術

やはり万博の醍醐味といえば、未来を感じさせる新しい科学技術との出会い。各パビリオンでは、AI、ロボット、エネルギー、生命科学など、最先端の研究成果や未来社会のビジョンが身近に体験できます

② 芸術

国内外のアーティストによるインスタレーションやパフォーマンスは、既成概念を揺さぶる刺激的な体験を与えてくれます。色彩豊かな表現や、独創的な世界観は、万博の喧騒の中でふと立ち止まり、心を静かに見つめ直す時間を与えてくれます。

③ 民族:お国紹介

世界各国が趣向を凝らしたパビリオンは、その国の文化、歴史、そして人々の暮らしを垣間見ることができる貴重な機会です。民族衣装や伝統工芸品、食文化の紹介など、五感を刺激する展示を通して、地球の多様性を肌で感じることができます。④ その他

上記の3つ以外にも、会場全体のデザインや建築、テーマ体験ができるシグネチャーパビリオンも万博の魅力です。また今回の万博で面白いのはネット上に溢れる「予約攻略法」や「いかに万博を効率的にまわるか」等々の情報です。人気パビリオンやイベントを抽選で当てる確率を上げる裏技、これらの情報をいかに活用して万博を攻略して満足度をあげるかというのも万博の楽しみ方の一つかもしれません。

ところで万博を巡ってみて、過去の大阪万博(1970年)、つ

くば科学博(1985年)、愛知万博(2005年)といった過去の博覧会と比較して、全体的に「軽い」印象を受けたのも事実です。その理由を自分なりに分析してみました。もちろん1970年の大阪万博を観た当時は私は小学生でしたので客観的な評価ではなくあくまで私の主観的な感覚にもとづくものです。

1.「成長期」の万博と「成熟期」の万博

1970年の大阪万博は、高度経済成長という右肩上がりの時代を背景に、「未来は明るい」という強いメッセージと、科学技術への希望に満ち溢れていました。まさに「成長期」のエネルギーが凝縮された万博だったと言えるでしょう。一方、今回の

大阪・関西万博は、地球環境問題や多様性といった、より複雑で成熟した社会の課題に向き合い、「持続可能な未来を共に創る」というテーマを掲げています。未来への希望は持ちつつも、現実的な課題解決への意識が強く、かつての万博のような、未来への高揚感や熱狂といったものが、少し控えめになっているのかもしれません。

2.映像技術の進化と表現の均質化

近年の映像技術の発展は目覚ましいものがあります。アナログからデジタルへ、そしてCG、AR(拡張現実)、プロジェクションマッピング(左図)といった技術は、展示の表現力を飛躍的に向上させました。しかし、その反面、多くのパビリオンでこれらの映像技術が多用され、どこか表現が均質化してしまっているように感じました。もちろん、それぞれの映像はクオリティが高いのですが、かつてのような、実物展示が持つ独特の熱量や、想像力を掻き立てるアナログな魅力が薄れてしまっているのかもしれません。

3.モノ展示から映像展示へ

上記とも関連しますが、今回の万博では、実際に「モノ」を

見る展示よりも、映像を通して情報を伝える展示の比重が

高まっているように感じました。もちろん、映像は多くの情報

を低コストで効率的に伝えることができますが、実物に触れた

り、その存在感を間近で感じたりすることで得られる感動や記

憶は、また別物です。過去の万博では、各国の珍しい品々や最

先端の技術を「モノ」として目の当たりにする驚きがありまし

たが、今回は少しその点が物足りなく感じました。

もちろん、「軽い」と感じたのはあくまで私の個人的な感想で

あり、今回の大阪・関西万博が、現代社会の課題に向き合い、

未来への新たな視点を提示しようとしていることは十分に理解

できます。多くの人々がそれぞれの楽しみ方を見つけ、熱気に

包まれている会場の様子は、間違いなく未来への希望を感じさ

せてくれるものでした。会期はまだ始まったばかり。皆様も万

博でどのような魅力が発見できるのか、是非ご自身の五感で体

感していただきたいと思います。また私が子供の時に大阪万博

をみて多くのものを感じたように、今の子供たちに万博がどん

な感動体験を与えられるか?それも万博の重要な役割だと思い

ます。

本編は「情報セキュリティが大切なことは理解しているけれども、社内外の専門家に任せていたので実は詳細がよくわかっていない」とおっしゃる方へのまとめとなっています。ぜひ、ご自身と会社のセキュリティレベルのご確認にお役だてください。

<1.情報セキュリティの重要性>

① 普段使用しているPCに保存されている情報を防衛する。

オンライン銀行口座、各種インターネットでのサービスに使用しているIDやパスワード(以下、「PW」)、会社の秘密情報、個人情報、お客さまや取引先の情報の漏洩を防ぎましょう。

典型的な被害は、自分のオンライン銀行口座からの見知らぬ第三者への送金(盗難)、クレジットカードの不正利用によるネット通販での購入や、事業上保有している秘密情報・社員を含む個人情報・お客さまや取引先を含む第三者の情報のダークウェブへの流出やSNSでの悪意ある公開、関係先の競合への提供(産業スパイ)などです。

また、ランサムウェアというものに狙われると、ビットコインなどで対価を支払わねば自分や会社のPC全てがブロックされて使えなくなるという状態に陥ります(ランサムは「身代金」の意味です)。

② 悪意ある活動の踏み台にならない。

コンピューターウィルス(以下、「ウィルス」)に感染すると、悪意ある人や集団のなりすまし活動の起点とされる可能性があります。これは、関係先の方々に多大な迷惑をかけ、また、自社の信用を失うことにもつながりかねません。

※ 影響を受ける人:メールやSNS(英語ではsocial media)でつながっている全ての人、企業、団体、関係先(クライアント、取引先、知人・友人、家族)など多数。

自分のPCがウィルスに感染すると、PCの基本ソフトや保存しているファイルにも蔓延し、自分が社内外に送付したファイルも感染していることでさらに被害が拡散します。また、自分の名前を騙って成り済ました悪意ある者からほかの人に送り付けられた添付ファイルを介して、さらに被害が広がります。

※ 自分の名前が使われて、メールやSNSでつながっている全ての人に対して誹謗中傷メールが送られたり、とんでもない投稿がなされたりする場合も起きえます。

一方、自分のPCが感染しても表立って何も変わらない場合もあります。しかしながら、裏側ではハッキングした悪意ある者が(ハッキングを受けた自分が)PCを使っている様子や入力しているPWを見たり記録していたり、あるいは、ハードディスクやクラウドと言われる会社外にあるデータ保存装置からデータを盗んだりと、やりたい放題に活動している可能性があります。

さらには、他の犯罪への加担と誘導をしたりしているなど、知らないうちに自分が犯罪の片棒を担いでいる状態になっていることもあり得ます。

<2.典型的なアプローチ(罠)>

① なりすましメールによるID・PW盗用

見た目に信頼できそうなメールですが、実は偽サイトに誘導してID・PW・その他情報を搾取する目的のものです。

「クレジットカード情報流出警告」、「各種アカウント凍結確認(携帯各社、ネット通販大手・・・)」、「宅配不在連絡(SMS;ショートメッセージが多い)」、「ネットでの閲覧やサービスの費用未払い通知」などがその典型的な入り口です。

文面も末尾にある問い合わせ先も本物そっくりの(一部は本物をコピーして作っている)ものもあり、うっかり文中に挿入されている問い合わせ先や確認用・修正用としてついているURLのリンクをクリックするとそのまま偽サイトに誘導され、焦っている自分にとってはなんとか早く解決したいということもあって「内容的に信じられる」という判断になって言われるままに情報を入力させられる危険性があります。

② セキュリティ警告による陽動

ウェブサイトを見ているときに、急にMicrosoftなどを語る偽セキュリティ警告をだして「対策費用」と称してクレジットカード情報を搾取するタイプや、偽サイトや電話連絡先に誘導して「即時の対応が必要」と称して各種情報を入力させるという手口などがあります。

また、対策という触れ込みで偽のウィルス対策ソフトをPCにインストール(導入)させ、自分の使っている画面では全く見えない状態のままで、裏側で自分のPCを遠隔で自由に操作し情報を盗むという手法もあります。

※ 偽のセキュリティソフトを導入させられて料金を支払い、そのことに気づかずにずっとPCが乗っ取られたままになるという二重被害のケースもあります。

③ 性的脅迫(セクストーション)

「あなたのPCを乗っ取った。しばらく様子を見ていたが、その期間中にアダルトサイトを見ているあなたを録画した。」という警告とともに、ビットコインで支払いをしないとそのビデオを広く公開するというタイプの詐欺メールです。

★ IPA(独立行政法人情報処理推進機構)は情報セキュリティ10大脅威(2024年個人)としてその種類を掲載しています。

<3.doc、xls、ppt の危険性>

日頃使っているファイルで、名前の最後(拡張子)がdoc、xls、pptとなっている形式のまだ残っていませんか?

これらはMicrosoft 97-2003のOfficeソフトの古い版(以下、「バージョン」)のもので、マクロ機能という仕組みを利用したマルウェアというウィルスの一種に感染している可能性があることから、セキュリティ視点より使用禁止が常識化しています。

この古いファイル形式のものをお客さまや取引先にメールで送っていると、情報セキュリティ意識が低い企業として自ら宣伝しているような悪影響にもなりかねません。

※「Emotet(エモテット)」で検索すると関連情報が多くヒットします。

もしもエクスプローラーでファイル名を見てもdocやxlsなどの拡張子が見えない状態になっている場合は、まずはその表示が対策の第一歩です。

※ ヒューレットパッカード社の解説ページに拡張子の表示方法が掲載されています。

<4.zipファイルにPW付けは危険>

ファイルの容量を下げたり多数のファイルを一括して送付したりする際に大変便利なzipファイルですが、セキュリティを上げようとzipファイルそのものにPWを付けると危険とみなされます。

その理由は、メールに添付して送付した際に、受信者側がセキュリティソフトでzipファイル内のウィルスチェックができないからです。お客さまや関係先にzip+PWの組み合わせでメールにてファイル送付すると、これも自社のセキュリティ意識を疑われてしまうことにもなりかねません。

逆に、見知らぬ相手からそのようなファイルを受け取った場合は、リスクが高いと認識すべきものです。さらには知っている人や信用できる人からの受信であっても、添付のzip内のファイルがウィルスに感染していないことをウィルス対策ソフトでのチェック無しで安全と断言することは難しいのが現実との理解です。

<5.セキュリティレベル向上の基礎>

よく言われている内容ですが、おさらい的に以下にまとめてみまし

た。

①【メール】

・知らない相手からのメールや、既知のひとからのものでも、いつもと

違う何かの不自然さを感じる場合には決して不用意にメール内記載の

リンクや添付文書を開かない。

・クレジットカードや会員サービスの連絡の場合は、添付のあるリンク

を使用せずに正式なログイン画面からのみアクセスする。

・どうしても文面のリンクからアクセスする場合は、クリックする前に

リンク先のURLを必ず確認する。

※ マウスをリンクの上に合わせると画面下やカーソルの場所にURLが

表示されます(誤ってクリックしないように注意)。

・zip化されていた添付ファイルはいったん別に保存し、セキュリティ

ソフトでチェック後に開くことを励行する。

・文面内で差出人名や宛先の自分の名前が未記載のメールは特に注意。

②【SNSやショートメッセージ】

・そもそもなぜショートメッセージを送ってきている相手が自分の電話

番号知っているのかを疑う(ランダム送付の可能性)。

・ショートメッセージについているリンクは基本的にクリックしない。

・突然来た知り合いらしき相手からのコンタクトには、相手と自分しか

知らない内容をさりげなく質問して、回答で偽物でないかどうかを

確認することも価値あり。

・日頃から個人情報をむやみに公開・提供しない(氏名、電話番号、

生年月日、メールアドレス、住所、顔写真)。

※ 応募やアンケート専用のアドレス(必要に応じて破棄できるもの)

があると心強い。

・知り合いがハッキングされている可能性をいつも意識する(注意深い

人であってもハッキングされることが多発)。

・何かの依頼があった場合は、念のためにそれが本人かどうか別ルート

で確認する。

・生成AIの使用によってより巧妙化が進行中(変な日本語という判断基

準は昔の話)。

③【PW、ソフトウェアアップデート】

・PWについて、社内・関係者間での共有(使いまわし)を一切しな

い。

・個々のサービスごとに異なるPWを使う。

・PWを記録したメモなどは厳重に保管する(記憶しなくてよいが、

メモを持ち歩いたり机の引き出しに入れていたりすると盗難時に

総てが漏洩してしまう)。

・しかるべき許可がある場合はブラウザの記憶機能(オートコンプリー

ト)を使用する(あるレベルのリスクを許容 ⇒ PCの乗っ取りにあっ

た場合は漏洩となる可能性大)。

・Windowsなどの使用しているソフトウェアのバージョンを最新版に

維持する(古いPCはそれだけリスクが高いことを意識)。

・セキュリティソフトを必ず入れる(最新版に維持することも必須条

件)。

※ PWの定期的変更の是非には諸説があり。

④【ネットワーク】

・無料のWi-Fiは信用ある機関や会社が推奨しているものだけを使う。

・「セキュリティレベルが低い」とスマホで表示されているネットワー

クは使用しない。

※ ただほど高いものはないとの格言重視。

⑤【自社のウェブサイト】

・通信のセキュリティレベルアップのために、「https」を採用(セキュ

リティ的に問題があるといわれている「http」のままでは、自社の

見識を疑われる場合もあり)。

※ せっかくhttpsにした場合は、名刺にもそれをすぐに反映(httpのままではその重要性を知らない企業としての宣伝になっている可能性あり

※ 意外と散見される状況にあります。

<6.参考情報>

各種の有用な情報が、独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)のウェブサイトに掲載されています。

・【手口検証動画】偽のセキュリティ警告

https://www.youtube.com/watch?v=SP00wbawM1k&list=PLi57U_f9scIJRkSigtIyOIZ7dRQGXkeZw&index=6

・あなたの会社のセキュリティドクター ~中小企業向け情報セキュリティ対策の基本~

https://www.youtube.com/watch?v=OP7O12w6KnQ

・デモで知る!標的型攻撃によるパソコン乗っ取りの脅威と対策

https://www.youtube.com/watch?v=dSWrKh5FHKA

・ウイルスはあなたのビジネスもプライベートも狙っている!

https://www.youtube.com/watch?v=2ekO_-VCHhQ

・その警告メッセージ、信じて大丈夫? ブラウザの“偽警告”にご用心!

https://www.youtube.com/watch?v=sm1UMc97zRc

・妻からのメッセージ 〜 テレワークのセキュリティ 〜

https://www.youtube.com/watch?v=zDs88SLymwo

<映像で知る情報セキュリティ一覧>

https://www.ipa.go.jp/security/videos/index.html

<7.あとがき>

どのような対策を取っても完ぺきということはありません。しかしながら、より安全・安心な状態はあるとの認識です。本編が皆さまの情報を守り、関係する方々に迷惑をかけないための一助になれば幸いです。