「Chat GPT、WBC優勝などに感じること」

ATACでは月に2回研究会を実施しており、会員はジャンルを限定せず、順番に日頃の考えをプレゼンしています。

そのプレゼンから会員投票で興味ある内容(エッセンスのみ)を毎月、掲載しています。

ブラックスワン(黒い白鳥)

実際に起きてしまうと深刻な危機を招く、予測不能でありえないような事象

グレーリノ(灰色のサイ)

いずれ危機を招くと予測されているにもかかわらず、今の時点では軽視されて放置されたままの事象

私が心配するグレーリノ

⑴ アメリカ発の世界的なバブル崩壊

⑵ 日本の財政破綻

⑶ 地球温暖化の加速

⑴アメリカ発の世界的なバブル崩壊

①バブルは崩壊してバブルだった認識される

②バブルの度に『今回は違う』と言われる

③歴史は同じことを繰り返さないが韻を踏む

バフェット指数 (株式時価総額/名目GDPが100%を超える

とバブル領域?)

・株式時価総額(2024年3月末)

アメリカ 55.4兆ドル、日本 6.7兆ドル

・名目GDP (2024年IMF予測)

アメリカ28.8兆ドル 日本 4.1兆ドル

イールドスプレッド (株式益利回りー10年国債金利がマイナ

スになるとバブル領域?)

・株式益利回り(2024年3月末)

S&P500 3.76% プライム 5.43%

・10年国債金利(2024年3月末)

アメリカ 4.20% 日本 0.73%

バブル崩壊前夜? (崩壊直前が最も美味しい?)

・バブルの天敵…金融引き締め アメリカの高金利長期化、

FRB資産の圧縮

・アメリカ商業用不動産価格の下落

・企業決算での失望が続くと危ない!

⑵日本の財政破綻

①政治的に、増税できず、支出拡大圧力は強い(以下)

②今後インフレ要因は多い…インフレになると

・フロー面 インフレによる税収増と金利上昇による利払い費

増との競争

・ストック面 日本銀行を筆頭に金融機関等が償還日までの

評価損に耐えられるか

③程よいインフレで納まるか、本当にハイパーインフレになら

ないか

・日本政府や日本銀行の信任が維持できるか

・財政破綻を回避するためにハイパーインフレを目指すことに

ならないか?

⑶地球温暖化の加速

・既に手遅れ?!

・今すぐCO2排出を止めても温暖化は進む?!

気象庁HPより

BBC NEWS JAPAN HPより

気象庁HPより

CO2排出量は減っていない

全地球の海氷面積(北極海+南氷洋)は急激に縮小している

VISHOP HPより

その他の地球温暖化の加速要因

・永久凍土融解

・森林面積減少

・etc.

皆さんはどうの様にお考えでしょうか

時間の感覚と地球の気候変動を考える

泥まみれになりながら遊び回っていた子供のころ、100年前はとてつもなく昔のことで、想像さえできませんでした。しかし、人生も終盤に差し掛かると、何となく時間の感覚が変わってきたように感じます。例えば、万葉集が書かれた1200年以上前の奈良時代についても、朧気ながら理解できるような気がしてきました。近年、温暖化などの急激な気象変動が話題になっているため、少し時間軸を広げて地球の気温変化について本を読み漁ってみました。

地球誕生からの気候変動の歴史

地球は46億年前に誕生したと言われていますが、初期の段階では動物が住める環境とはかけ離れていました。そこで、ある程度環境が安定し、近年研究が進みつつある4億年ほど前からの状況を概観してみます。

酸素濃度 : 30~12%(現在: 20.95%)

二酸化炭素濃度: 15~0.018%(現在: 0.042%)

気温 : 4億年前に遡る気温情報は見受けられませんで

したが、ホモサピエンスが誕生したとされる

20万年前から見ると、-12~+3℃ の間で

変動しています。

大きな変化を経て現在に至っていますが、この変化は自然界の中で起きてきたものです。しかし、現在の気温上昇などの変化はこれらとは異なり、人間による人為的な変化であると考えられており、その意味では地球史上で経験したことのない時代に入っています。

このような変動の中で特筆すべきは、2.5億年前のシベリアでの大噴火により、現在地球上に存在する二酸化炭素の15倍の量が放出されたと言われていることです。これにより大気中の二酸化炭素が一気に数%上昇し、海洋無脊椎動物の属が一気に減少し、残ったのは16%ほどであったとの研究があります。この時代に残った少数の動物は、急激な進化を遂げたと言われています。このように、地球の歴史の中では極めて大きな変化があったことが分かり始めています。

地球の歴史的変動と未来の地形変化:スーパープルームの影響

このように地球の歴史上、大きな変動がありました。これらの変動要因としては、陸地の移動、地軸と公転の変化、隕石、太陽の活動と位置関係などが考えられています。

特に近年研究が進んでいるのはスーパープルームです。これは地球のマントルに生じる対流のうち、最下部のコアとの境界付近から地殻に向かう巨大な上昇流を指します。マントルの最深部もしくは核の外側から発生する巨大な上昇流であり、地殻のプレート(巨大岩盤)が動く原動力となっています。火山活動や大陸の形成・分裂にも影響を与えています。先述の2.5億年前のシベリアの噴火もスーパープルームによるものと考えられています。

スーパープルーム

(島根半島・宍道湖中海ジオパーク推進協議会の資料より)

地球上の大陸は移動し続けており、3~2億年前に存在したと言われている超大陸パンゲアは、地球上のすべての大陸が一つにまとまっていたとされています。これが現在の各大陸に分離したのもスーパープルームによるものと考えられています。大陸の移動は現在も進行中で、面白いことにオーストラリアは年間約8cm北上していると見られています。単純計算すると、6000万年後には日本に衝突し、さらに押し上げ、日本とオーストラリアがユーラシア大陸と地続きになると見られています。

パンゲア(Kotobannk.jpより)

ホモサピエンスの足跡:地球の進化と未来への問い

ホモサピエンスは約20万年前にアフリカのタンザニアで誕生しました。彼らはアフリカを旅立ち、地球の各地に住処を広げ、約800年前にニュージーランドにたどり着き、地球の隅々まで進出したと言われています。その過程で、気温が現在より高い時代も低い時代も生き抜いてきました。

現在、人類は80億人を超えるまでに増加しましたが、これだけ増えた人類は生物学的に見て新たな進化は難しいと考えられています。増え続けている人口は、今世紀末には約100億人に達し、その後減少すると予想されています。限りある地球と変化する地球環境の中で、奢らずに生きることを再認識する時代に入ったのではないでしょうか。

<1.基本的な考え方>

企業における技術開発とは、「世の中で初めての商品や競合に比べてより優れた製品を市場に投入すること」を通じて、

① 「会社の売上と営業利益を増大さることで社内外の関係者の期待に応え、企業の成長に寄与する」

② 「世の中の各種視点での発展とウェルビーイングに貢献する」

という目的を達成するための活動のひとつと考えることができます。また、戦略は個々の必要な活動を有機的につないで、目的を現実化するために策定した推進計画であるといえます。言い換えると、「こうなればいいな」、「こんな風になりたいな」というビジネスシナリオを考えたときに、そのひとつひとつの要素の確実性を上げ、最後まで成功確率が高いままで推移するための実行プランそのものです。

<2.成功するためのプランの視点>

①MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive;重なりなく漏れなく)という言葉があり、その思想で項目を書き出すことが大切です。ただし、項目として網羅していても個別要素の成功確率を上げてひとつひとつの達成を確実なものにしてつないでゆくことをおざなりにしていると最後まで到達できません。例えば、5つのステップがあって、それぞれの確率が(A)0.99であるとき、(B)0.90であるとき、(C)始めの4項目は0.99であるが、最後のひとつだけが0.50であるときの全体の成功確率は以下のようになります。

(A)0.99×0.99×0.99×0.99×0.99=0.95

(B) 0.90×0.90×0.90×0.90×0.90=0.59

(C) 0.99×0.99×0.99×0.99×0.50=0.48

0.99と0.90はそれほど違わないように思えますが、掛け算の結果は驚くほど異なります。また、ひとつのステップに自信が無いものが混ざり込んだ(C)の場合も同様です。

<3.要素例>

技術開発はそれだけで完結するものではなく、その成果を確実に事業につなぐためには、例えば、企画×【開発】×生産×販売×サービスのようなバトンリレーを始めから意識することが重要です。この場合、個々の取り組みをピックアップしそれぞれ集中して成功をめざすだけでは不十分で、大きなゴールのために各要素を日々連携させて取り組み、全体像を見ながら推進することが肝要となります(1)(2)。単純なバケツリレーだけでは0.90ができても抜けや漏れが起きて、0.99となることの難度大です。

<4.新技術の確立・確保>

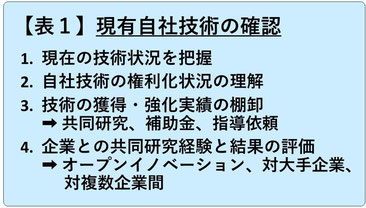

そもそも、技術を開発するためには前提となる自己分析(表1)ができている必要があります。

<5.技術宣伝と信用の獲得>

技術開発自体がそれなりにうまくいった際の次のステップとして、その技術や適用した製品を世の中に知ってもらい、信用を勝ち得ることが重要です。広告宣伝は商品の販売だけのものではありません。対象となる技術、ひいては自社をいかに多くの人に優れたものとして知っていただくかという意識(表2)が大切です。

<6.調査の視点と体制構築>

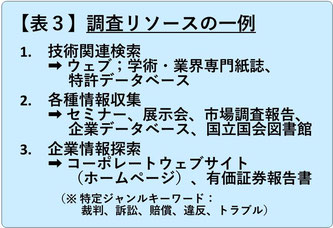

各ステップをより効率よく成功させ、スムーズに連携してゆくためには自力(自分都合)だけの視点では不十分といえます。どれだけ良いキャンプ用品を揃えて参加者でいろいろと楽しく語り合っていても、当日の天気や交通路の状況予測、調達する食材や必要なものの段取りができていなければトラブル退治がメインのキャンプになってしまうかもしれません。以前に比べて格段に多くの情報がネットを通じてかつ多くが無償で入手できるようになりました。ただし、信頼性や鮮度については玉石混交であり、生成AIを使ったとしてもこれまで以上に情報を取捨選択する能力が問われる時代となりました。その中で、やはり頼るべきものは適切な情報ソース(表3)です。

特に、調査においては自社技術に直接かかわるものだけでなく、顧客業界やその先の産業、さらには社会動向にどうつないで理解するかという視座が求められます。また、調査に生成AIを使う際には、その価値と同時に各種リスクを十二分に理解したうえで「使いこなす」というレベルに自社のスキルを徹底的に鍛えることが必須です。

<7.確率をさらに上げるための項目>

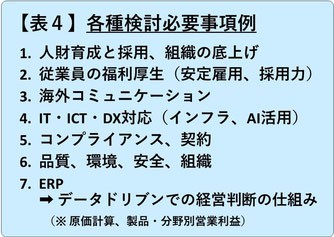

これらの取り組みをより確からしい成果につないでゆくためには、さらに多種の項目(表4)に気を配らねばなりません。

特に、研究開発と前後の各ステップのための人財確保が成功への大前提です。適切な投資を行って人財を育成し獲得してこそ、各項目を計画し、実行し、継続対応できる組織を構築できます。

<8.あとがき>

本コンテンツが、開発レベルのさらなる向上を志向され、あるいは、下請け型企業から開発型企業への転換をめざしておられる皆さまのご参考になれば幸いです。

【参考文献】

(1)「新技術応用新商品の市場投入戦略立案に必要な視点について」 日本デザイン学会誌 デザイン学研究特集号(P34-39, vol. 22-4, No. 86, 2015)

(2)「企業戦略と政府資料」 月間 政府資料11月号(P35, No. 304,1999)

1)グローバリズムの反動

ご存じのように経済を軸としたグローバリズムが3~40年前

から世界に広がり、主要国の金融システムはそれに合わせて整

備され、製造業は世界適地生産が推進されました。またEUを中

心に安い労働力をもとめ、2000年代初頭から移民を積極的に

受けいれる政策がとられました。しかしその結果、最近では中

国等の専制国家の台頭を許し、米中対立が起こり、経済のデカ

ップリング等のグローバル化に逆行するような現象が発生して

きているのはよくご存じのとおりです。しかもEU諸国ではその

移民政策の結果、移民の人口が増え、多くの社会問題を引き起

こしています。特にイスラム教徒の移民との軋轢が大きく、深

刻な社会問題となっています。例えばフランスでは預言者ムハ

ンマドの風刺画を授業で見せた教師が殺害されるという事件が

発生し、スウェーデスではギャングの増加での治安の悪化や暴

動が起こっており、福祉国家としてのスウェーデンの国家財政

にも大きな影響を与えています。このような移民問題はEU諸国

全体でみられ、民主主義の基本理念である人権、個性尊重、男

女平等の考えとは大きなジレンマを生じさせています。

2)EU諸国、米国における保守政権の台頭

こうしたグローバルリズムの反動としてEU諸国に於いては、この約十数年の間に自国ファースト、反グローバル主義、移民政策反対を掲げた保守勢力が台頭してきています。

オランダでは、昨年末の総選挙で、ヘルト・ウィルダース党首が率いる、極右政党の自由党が大勝し第一党となりました。ウィルダース氏は移民制限やEU統合に懐疑的な姿勢を強調しており、今後のオランダの政治に大きな変化をもたらす可能性があります。

イタリアでは、極右政党「イタリアの同胞FDI)」を率いる

ジョルジャ・メローニ氏が2022年9月の総選挙で勝利し、イタ

リア初の女性首相に就任しました。メローニ氏は、第2次世界大

戦後のイタリアで最も右派に傾斜した連立政権を樹立し、移民

制限をはじめ自国ファースト等、保守的な政策を推進していま

す。

スウェーデンでは、マグダレナ・アンデション首相率いる左派勢力が2022年10月にウルフ・クリステション氏が率いる穏健党を中心とした右派勢力に敗北し、極右のスウェーデン民主党を含む複数の政党と協力して政権を運営しています。また旧東欧諸国でもハンガリーやポーランド等で保守的な価値観重視の政権が誕生し、EU統合に懐疑的な姿勢、反移民の立場を取っています。

米国においては、バイデン政権はリベラルな政策を推し進めてきましたが、移民政策や対中政策においては保守寄りの政策に一部修正せざる得ない状況に陥っており、また今年末の大統領選では「もしトラ」がささやかれているように、アメリカンファーストを掲げるトランプが大統領として復活しそうな勢いです。

3)日本の保守

田政権下では、移民の積極的な受入れ推進、LGPTQ法案の成立

等、リベラル的な政策が打たれ、また一部の政治家や財界人は、

経済的利益や地政学的な理由等から、中国との友好関係重視の親

中的な政策が取られています。こうした中2019年に神谷氏率い

る参政党が結成され、また昨年、小説家の百田氏が日本保守党を

立上げました。いずれも政治勢力としては欧米のような盛り上が

りにはなっていませんが今後自民党の姿勢いかんではこれらの政

党が政治勢力を伸ばしていくことも十分考えられます。

4)最後に

4月28日の東京15区で行われる衆議院補選がネットで話題にな

っています。自民推薦(予定)ファーストの会が擁立するリベラ

ル系の乙武氏をはじめとする既存政党の擁立する候補に対して日

本保守党の擁立する保守系の飯山氏がどれだけ得票できるか?

日本の将来に一石を投じる選挙として注目していきたいと思いま

す。

「身近な再発見 ~淀屋橋・北浜界隈に昼がきた~」

投稿者:山口まや 投稿日:2024年2月29日

最近、健康・体力維持のため体操教室に通いはじめました。

淀屋橋界隈をウロウロし、教室仲間とランチに行く機会もあり、淀屋橋・北浜周辺のレトロな建物を見かけてはチョット携帯に入れてみると結構あるのに気がつきました。

Ⅰ)お気に入りの建物

現在の園舎は,明治34年3月創設者は船場北部の連合町会である。

② 旧小西家住宅史料館 大阪市中央区道修町 明治36年完成

④ 新井ビル(五感北浜本館) 大阪市中央区今橋

大正11年旧報徳銀行大阪支店として竣工、 現在五感北浜本館

菓子店・喫茶サロン

Ⅲ)ビックリ 身近な再発見 ~三国が別荘地~

なんと現在の阪急三国駅辺りは昭和の初め頃は別荘地であったそうである、私が数十年前に兵庫県から越して来たころの三国からはとても想像できないことでした。ただ三国の商店街西側にある大きなお屋敷とそのお向かいの洋風建築の建物は三国の工業地帯のイメージとは合わない雰囲気だといつも不思議に思っていたものです。長年の謎がとけました。ヒントは大山崎山荘美術館の年譜の中にありました。阪急三国駅近くに実はアサヒビール初代社長山本為三郎の自邸もあったのだそうです。あの不思議な空間は別荘地であった名残りだったのだろうと納得できました。

アサヒグループ大山崎山荘美術館 京都府乙訓郡大山崎

現在は朝日麦酒株式会社初代社長山本爲三郎氏が支援した民藝運動にまつわる作品や、印象派の巨匠クロード・モネの傑作《睡蓮》連作など展示されています。

同美術館HP 参考

「大阪で開花した企業家の言葉集」

投稿者:平 洋二郎 投稿日:2024年1月20日

私の仕事柄、大阪市内の大阪産業創造館に時々行く事がある。知人と共に行くときは待ち合わせ場所として、1階のコーヒーショップで待ち合せることが多い。たまたま訪れた日は、座れる席が見当たらなかった。時計を見るとも約束の待ち合わせ時間に40分ほど余裕が有ったので、今まで気になっていたが覗いたことのない地下の大阪企業家ミュージアムを訪ねてみることにした。

そこでは、「大阪で開花した企業家の言葉集」が売られていた。

1冊購入して家で読んでみた。その中には、明治以降、大阪で活躍した105名の企業家の言葉が収録されていた。

短い言葉ではあるが一通り読んでみて、含蓄のある中身の濃さに大いに感銘を受けた。

私なりに纏めてみると、

・彼らの言葉には、挑戦の精神、独自のビジネスモデルを作り上げ

てゆく情熱を持って実行している。

・常にお客様の満足を重視する姿勢を持ち地域社会に貢献してい

る。

・積極的にリスクに挑戦する。諦めない精神。

・夢をもって、情熱を持って行動する。

等、読み返す都度、私の中に新しいものが湧いてきた。

まさに、右の大阪企業家ミュージアム「7つの概念」であろう。

この名言集は何時の時でも私に勇気と行動力を与えてくれるものである。

名言集に記載されているものの中から5つほどを紹介します。

① “発明はひらめきから。ひらめきは執念から。執念なきものに

発明はない。”

安藤 百福(あんどうももふく)氏 日清食品ホールディングス㈱

② “ライバルはお客の心である”

井植 歳男(いうえとしお)氏 三洋電機㈱

③ “「夢」それは、誠に広い意味を持つ言葉です。夜寝て見るのも「夢」であり、過去の想い出もまた人は「夢」という表現をします。しかし我々にとって重要な「夢」は、「将来の夢」でなければならないのです。”

石橋 信男(いしばしのぶお)氏 大和ハウス工業(株)

④ “凡そ成功の岐れるところは僅かに一歩の差なり。一歩先んじて進む者は成功し、後れる者は不遇を嘆つ。故に人は 機を見るに敏にして進退を謬らざることを要す。” 五代 友厚(ごだい ともあつ)氏 大阪商工会議所初代会頭

⑤ “事業経営において一番根本になるのは、経営理念を確立することである。「この会社は何のために存在しているのか。この経営をどういう目的で、どのようなやり方で行っていくのか」について、しっかりとした基本の考え方を持つという事である。”

松下 幸之助(まつしたこうのすけ)氏 パナソニック(株)

興味を持たれたら、大阪企業家ミュージアムで「大阪で開花した企業家の言葉集」を購入されて、ここに紹介していない100名の企業家の言葉に触れられることをお薦めする。

以上

「寿命、老化、アンチエイジング」

投稿者:志田善明 投稿日:2023年12月30日

寿命が延び人生・百年時代となり高齢まで生きられるようになっています。しかし、不老不死は夢物語であり人間は確実に老化し死に至ります。現時点では122歳まで生きたフランス人が世界最高齢記録者とされ、人間の最長可能寿命は120歳程度と考えられています。

「ヒトはなぜ死ぬのか」ということでNHKで紹介され話題を集めたとされる後述の小林武彦氏の新書本を読み、関連情報とともに、人はなぜ、どのように老化して死ぬのか、そして、老化を抑制する方策(アンチエイジング)の研究開発の現状はどうなっているのか、調査しました。最近、老化とアンチエイジングの研究が世界的に活発になっており、新聞・マスコミに取り上げられる機会も増えています。

1. ヒトはなぜ死ぬのか

小林氏は、人類が生物として地球環境で誕生し生きてきた歴史にその理由がある、と記します。生物は多様性を持つことで環境変化に対応し生き残り進化してきた。「多様性」が生物を存在させている本質であり、この多様性を維持するために次世代を生み、現世代は「死」して世代交代するようにプログラムされています。この世に生まれてきた我々は、命のたすき(遺伝子)を次世代に引き継ぎ新たな変化を生むために死ぬのです。生物である以上、死は不可避であり、寿命を延ばすためには、老化を少しでも回避することが重要です。

2. 老化の研究

近年、「老化」の研究が盛んになっています。老化は細胞の劣化で、それは細胞分裂時のDNA複製エラーや活性酸素(細胞内ミトコンドリアが酸素呼吸を行う結果生ずる)を要因として生じます。その結果として、幹細胞の分裂能力が低下して血液や免疫細胞を作る造血幹細胞が劣化したり、老化した体細胞が出す、サイトカインという物質が炎症反応を持続的に起こし臓器機能を低下させ、糖尿病、動脈硬化、がんなどの原因となります。これらが最終的に、脳や心臓の血管、肝機能、腎機能を劣化させ「老いた」状態を作り、やがて人を死に追いやることとなります。

3. アンチエイジング

老化の研究結果から検討されている抗老化(アンチエイジング)法について記します。

一つ目は、細胞の老化防止策です。細胞分裂時のDNA複製エラーを減らす方策と活性酸素の発生を抑制するためにカロリー制限する方策(腹八3.分目)が考えられています。遺伝子のリプログラミングによる細胞の若返りも試みられ眼科で成功例が出つつありますが、体全体の細胞若返りは遠い夢です。

二つ目は薬の開発です。老化細胞除去 (GLS1阻害) 薬、抗老化物質(NMN)薬、メトホルミン(マウスで延命効果が確認されている薬)の人間での効果確認の3方向で開発が進んでいます。

三つ目は、長寿命動物に学ぶ方策です。ハダカデバネズミは通常のネズミの10倍の約30年の寿命を持っていることが分かっており、その生態研究から、集団で分業し日常をゴロゴロと死ぬまで過ごし「ピンピンコロリ」といえる死に方をしているとされます。人間も低ストレスで生涯現役として過ごす生活習慣が抗老化に有効なのではなかろうか、と言われています。

上記の中で近未来に実現が最も期待されるのは、メトホルミンの投与です。この薬は、糖尿病薬として60年の投与実績がありますが、現在米国でこの抗老化効果と安全性の臨床試験が進んでいます。有効性が確認されると有力な抗老化手法として世界に登場すると期待されます。他の開発中の薬は、未だ期待先行で実効は不明確とされています。

4.まとめ

当面は、腹八分目・生涯現役的生活習慣に加え、メトホルミン投与の抗老化効果が期待されます。現在盛んに行われている抗老化研究の成果にも期待したいところです。

(参考図書;小林武彦著「生物はなぜ死ぬのか」

講談社現代新書(2021年4月刊))

1. はじめに

この原稿を書きながら、最近のニュースを振り返ると、N大学運動部の大麻事件、大手芸能事務所の性加害問題、某歌劇団の過重労働隠蔽疑惑、さらには政党のパーティ券献金隠匿等、いずれも何らかの不正に関わる事案が後を絶たない。本題である「企業における最近の品質不正問題」についても、例えば自動車業界の安全性試験結果の捏造、燃費データ改竄、素材メーカーにおける検査結果の書換え等が発覚している。どうしてこのような品質不正が生じるのか、筆者の感じることをしたためてみた。

2. 企業不正の実態

企業不正が発覚して調査委員会が設置されるケースは年間約70件前後あり、大半は粉飾決算等の会計不正であり、品質に関わる不正は10件程度である1)。しかしながら、これら品質不正はいずれも消費者の安心・安全を直接脅かす事例である。しかもこれに関わっている企業は、我が国を代表する所謂大手企業であることが最大の問題と考えている。

3. 品質不正の構造

人が不正を行う仕組みをモデル化したものとして、犯罪心理学者D. R. クレッシーの「不正のトライアングル(Fraud Triangle)」が知られている。その模式図を図1に示す2) 。不正は以下の3要素が揃った時に起きるというもので、この3要素を簡単に紹介する。

(1)機会:不正が可能な環境

・データの書換えが可能な客観的状況

・チェック、モニタリングの機能不全

・重要業務を一人が担当

(2)動機:不正を行わせる圧力

・納期に関するプレッシャー

・目標、ノルマに対するプレッシャー

(3)正当化:不正を阻むハードルの低下

・安全性に影響しないため問題ない。

・納期遵守の方が、会社や顧客のためになる。

・実際は誰にも迷惑はかからない。

言うまでもなく、品質不正を正当化できるいかなる理由も存在するはずはない。「ルールを守る」、「ルールを守らせる」という話は、企業においては誰もが分かっている当たり前のことである。では、なぜこのような品質不正が起こるのか。品質不正の背景には組織内に潜む複雑な構図が潜んでいるのではないかと思われる。

図1 不正のトライアングル模式図

4. 品質不正の分類と内容

(1)品質不良と品質不正

品質不良は、製品・サービスがその規格やニーズを満たさないことで、再検査、交換等の適切な方法で対処すればいいが、品質不正は品質に関する法律や規制を故意に違反することであり、品質不良を隠蔽して検査結果を偽装すれば品質不正となる。

(2)品質不正の分類

これまでの公表された調査報告書から判断すると、品質不正の方法(手口)としは主に以下の3手法が報告されている。

a) データの捏造

過去の合格値を転用したり、異なるロットの製品データや試作時の

データを流用したり、あるいは理論的にデータを算出する方法。

b) データの改竄

試験結果に一定値を加減して合格範囲に合わせ込んだり、検査条件

や検査結果そのものを書き換えたりする方法。

c) 試験方法・条件の逸脱

独自の判断で規定から外れた方法・条件で試験を行ったり、独自

の換 算式でデータを書き換えたりして正しく実施したように偽

装する方法。

5. 品質不正の受益者

上記の手段で品質不正が行われた部門はいずれも検査部門である。仮に上述の「不正のトライアングル」の3要素(動機、機会、正当化)が重なったとして、検査員にとって不正を行うメリットは何だろうか。検査員の昇進、賞与、自己保身等のメリットがあったとしても、犯すリスクに対しては見返りのメリットはあまりにも小さいと言えるのではないだろうか。このように考えると、現場の検査員の「ルール違反」という一言では説明できない。

一方、品質不正で最も利益を享受するのは調査委員会であり、その構成員である法律事務所、会計事務所、顧問弁護士等である。そして、次に利益を享受できるのは経営者(経営層)ではないだろうか。

6. 品質不正の背景(調査報告書からわかる事)

最近の事例に関するいくつかの報告書を読むと(具体的な企業名、内容に関する言及は避けるが)、不正の原因に共通している背景がある。そのメカニズムを図2に示す3)。

図2 組織的品質不正のスキーム

「失われた30年」と言われるように、バブル崩壊後、経済成長率の鈍化とともに、各企業とも組織の簡素化と責任体制の明確化が進んだ。事業拠点の独立採算化が進み、生産性・利益重視の考え方が進展してきた。

その過程の中で、一つの事業拠点内で生産性・利益に直結する部門

(開発、営業、製造等)と、直接関与しない部門(検査、間接等の

差が徐々に明確化してきた。その結果、前者は強い発言力と豊富な

人材を持つようになり、一方後者においてはコスト的存在という内

意識が増し、有形無形の圧力が働くようになっていった。そして、

事業拠点の目標必達という名目の下、作り直し、納期遅れや再検と

いう事態を回避するため、後者が前者に対しての忖度を余儀なく

され、組織的な不正を続けてきたと報告されているケースが散見

される。

このような組織的な品質不正の根本原因は、源流にある経営圧力と

なり出した検査体制への組織的なしわ寄せと考えることもできる。

7. 最後に

円安による物価高、人材不足、サプライチェーンのグローバル化等の環境下、我が国の国際競争力は徐々に低下傾向にある。しかしながら、 一方では未だに自社製品の品質に対する驕りや、ジャパンブランドの 過信というノスタルジーを引きずったまま「生産性向上」を目指した 結果、日本におけるモノづくり基盤そのものが後退してしまったというのが現実と思われる。

今後、不正を取締る法制度(現在は不正競争防止法のみで罰則定

が不明確)、不正の温床となりうる適合性評価制度の改正、さらに

は内部告発制度の充実等の法的な措置も検討していく必要があると

考えられる。そして、技術屋が自社の製品品質を誇れる企業文化の

再構築、安心・安全を消費者と企業が共有できる社会になることを

祈念している。

1) http://www.daisanshaiinkai.com/ から算出した。

2) https://businessandlaw.jp/articles/a20220803-1/ を基に筆者が追記

3)安岡孝司:「ストップ品質不正」, 日経BP(2022)を基に筆者が加筆

「食品添加剤について」

投稿者:半埜賢治 投稿日:2023年10月15日

(1)はじめに

食品に添加されるものは、食品添加物(製造・加工、風味向上、保存性向上、栄養強化のために、国が定めたもの)と食品改良剤(ニーズに応え、企業などが食品素材・食品添加物を単独or組み合わせて市場に展開しているもの)に大きく分けられます。また、美容やアンチエイジング・免疫向上など健康志向に応える機能性素材もありますが、今回は食品添加物と食品改良剤について紹介します。

(2)食品添加物

食べ物を作る、加工する、保存に使う調味料、保存料、着色料などをまとめて「食品添加物」といい、食品衛生法で安全と認められたものです。

食品添加物の分類方法として食品衛生法上の分類と使用目的別分類があり、食品衛生法上では下記の4分類があります

・指定添加物:安全性と有効性を確認し、国が使用してよいと定めたもの(L-アスコルビン酸Naなど474品目)

・既存添加物:長年の食経験などをもとに国が使用を認めている添加物(グアーガムなど357品目)

・天然香料:動物/植物を期限とする香料(イチゴフレーバーなど約600品目の例示)

・一般飲食物:通常は食品として食されるが、食品添加物適な使い方をするもの(オレンジジュースで色付けなど100品目の例示)

一方、使用目的別分類は、豆腐の製造に必要な消泡剤やコーヒーホワイトナーに使われる乳化剤や保存性を良くして食中毒を防止するための保存料などがあり、パンやハムなどのラベルに表示されています。

(3)食品改良剤

小麦粉加工食品であるパンや麺、畜肉加工食品のハムやソーセージ或いはチョコレートなどの菓子に食品改良剤は使われていますが、今回は麺とハムソーセージについてお話しします。

(3-1)麵への利用

ラーメンやうどんなど麺類は、小麦粉に食塩や水などを加え、

混合→混練→複合→圧延して麺帯を作り、切刃で麵線にして生麵を作ります。その後茹でなどの加熱を経たものが茹で麺、加熱後冷凍したものが冷凍麺となります。

麺に求められる食感(コシ)は加熱後の表面と内部との水分差によって生じ、水分差が無くなるとコシが無くなるため保水性の高い改良剤が使われています。また、冷凍すると小麦グルテン(タンパク質)のネットワークの劣化や澱粉の老化によってコシの無い麵となるため冷凍耐性を高めるための食品改良剤が使われることがあります。更にはコンビニ等で販売されているチルド麺は、保存中に麺同士がくっついてしまうことがあるため、ほぐれ剤(麵に内添するタイプと小袋がついているタイプ)が使われます。

(3-2)ハム、ソーセージへの利用

ハムは豚肉を塩漬して作られますが、塩以外に亜硝酸塩やリン酸Naなどが配合されたピックル液と呼ばれる調味液体を注入して作られることが多いため、ピックル液に各種副資材を配合して注入率を高めてコストを下げることも行われています。また、ピックル液に保水性に優れた素材を配合することでハムのしっとり感を長持ちさせる工夫をされることもあります。

一方、ソーセージに使われる食品改良剤は、食感(パリッ、弾力)の向上や調理時の割れ防止の目的で、ゼラチンのようなパリッした食感の素材や弾力の出る増粘安定剤などが使われ、割れ防止目的で保水性に優れた食品改良剤が使われることもあります。

(4)おわりに

私たちは多くの加工食品を食べており、それらに各種食品添加剤が使われています。それらを上手く活用し、美味しく・簡便かつ安全な食生活を送りたいと思います。

「チャットGPTについて」

投稿者:坂井公一 投稿日:2023年9月18日

米国のOpenAI社がChatGTP-3.5として生成AIを米国で公開したのは2022年11月、日本語で利用可能になったのは2023年3月ですのでまだ半年余りです。

フェイク情報、著作権やプライバシーの侵害、情報漏洩リスク、考える力の低下、雇用の喪失などの不安を抱えながらも、その驚異的な性能を生産性の向上に活用しようとする取り組みの方が報道記事に多いように思います。

ChatGTPに続き、マイクロソフトのBingやグーグルのBardは米英でのリリースからわずか2,3か月後に日本語での利用が可能になり、しかもその丁寧な日本語での回答にAIの威力や、曖昧性の強い日本語対応を周到に準備してきたと思えます。ChatGTP-3.5が2021年9月までのデータを基に回答するのに対して、BingやBardはもっと新しい情報まで利用しており、各々使いがってで独自色を出しています。

この原稿執筆時のニュースとして、GoogleはChromeの下で動作する生成AIを用いた新しい検索プラットフォームSearch Labsを 8月30日から米国に次いで日本で提供を始め、当面は無料で利用できます。早速登録し使い始めましたが、対話型になっており、人と会話するように質問を繰り返すことにより多くの情報が得られるのに驚きました。

これらの生成AIを使っての実感では、知識豊かで物腰の柔らかい優秀な助手が24時間そばにいてくれる感じがします。使うにつれ各社の生成AIの得手、不得手も分かるようになってきました。

生成AIの出現で一番苦慮しているのは教育現場だと言われています。生成AIを世界に先駆けてリリースした米オープンAI社の最新の報告では、学生が提出した課題レポートについて、AIが作成したか、人間が書いたかを判別できないとのことです。(9月2日、日経記事)

生成AIについて、ポジティブな意見としては、

・米スタンフォード大学は生成AIが生産性を14%改善する.

・日本の主要100社では7割の企業が生成AIで労働時間の削減を

目指す.

などがあります。

ネガティブな見通しでは、生成AIは世界で3億人の雇用を奪うという予測もあります(以上8月18日、日経記事)。

ところで今は無料で使える生成AI(上位版のChatGPT-4は月額20ドル)ですが、莫大な研究開発投資と維持改良経費はどうやって回収されるかの疑問があります。米オープンAI社には米マイクロソフトが100億ドル(1.45兆円)を投資し、すでに市場の株式評価額は投資額の数倍とされていますがアルトマン社長は少なくとも近い将来に株式上場する計画はないと明言しています。

ChatGPTの登場で一番ピンチに陥っているのはグーグルと考えられます。米スタンフォード大学卒業生がすべてのネット情報から求めている情報を検索でリストアップし、それに連動する広告をつけるビジネスモデルを構築してから今年で25年になります。毎月の検索数は1000億回を超え、広告収入はトヨタ自動車の売り上げを超えます。占有率90%を超えるグーグル検索が広告なし、無料の生成AIに主役を奪われると、検索全体の質が低下する恐れもあります。

生成AIが収益を得るのは、単純には無料サービスと応答速度などで差をつけた有料版に誘導していく、無理やり広告を貼り付ける、あるいは検索を通して得られる情報を整理してそれを欲しい企業に販売するなどが考えられます。この収益回収についてChatGPTに質問を投げると、この生成AI技術を特定の分野向けに特化してライセンス料などを得る方法などが考えられるとの回答が出ました。

いずれにせよ、生成AIは人類との戦いではなく、それを使いこなす人と、使いこなせいない人との戦いになるかもしれないとも考えられます。

(なお、本記事はAIで書いたものではありません。念のため!)

(1) はじめに

2023年8月4日、国連のグテーレス事務総長は、「地球温暖化から地球沸騰化へ」と警告を発しました。先進国に対して、2040年までのネットゼロにコミットするように求めました。世界全体がカーボンニュートラルの方向に向かって待ったなしの状態です。一方で、中小企業を支援する場面の中で、「化石燃料って何ですか?」とか「省エネルギーをして石油何kl 減らせると言われるより電気代がなんぼ安くなると言われる方が、よほどわかりやすい」といった質問や意見が普通にあります。 そういった場面に役立つようにカーボンニュートラルにまつわるキーワードを4つに分けて再整理してみました。

(2)基礎知識

経産省近畿経済産業局と環境省近畿地方環境事務所の2者が協力して作成した「カーボンニュートラルって何なん?」のパンフレットは、国としての方向性を事業者向けに簡易にまとめたものです。しかしこれを理解するには、次にあげる項目を説明できないといけないと思います。

・炭素と二酸化炭素と熱エネルギーについて

・火力発電所の仕組み

・各産業で排出される温室効果ガスの割合

・そもそも化石燃料とは

・人為起源炭素収支

・大気の果たす役割と温室効果ガスの影響

・近年の風水害の激甚化

・ウクライナ情勢や発電燃料の高騰の影響

・原子力発電、水力発電、風力発電、太陽光発電

これらのひとつひとつを場面場面で、ある程度定量的にわかりやすく説明できることが我々コンサルタントには必要ではないでしょうか。

(3)国の政策、目標

2020年10月に当時の菅総理が、2050年までにカーボンニュートラルを達成させるという目標を国民と世界に向けて発出しました。カーボンニュートラルを日本の成長戦略に盛り込むというものです。

全世界で328億トンの二酸化炭素排出量のうち日本の排出量は、11.4億トンで3.4%ですが、カーボンニュートラルを通した日本の技術の貢献が期待されています。1973年の石油ショック以降、規制と支援策により、日本はエネルギー消費効率の面で世界最高水準を達成しています。今後も政府主導でカーボンニュートラルは強力に進められていく事と思います。

(4)ビジネスの動き Scope 3

カーボンニュートラルは、自社とは関係ないところの話ときめこんでいる事業者は、まだ数多くいると思います。しかし、サプライチェーン排出量を大手企業が重視してきたことで他人事ではなくなってきています。大手企業は、カーボンニュートラルへの取り組みを投資家に説明しなければなりません。自社での直接排出量をScope1、他社供給の電力等をScope2、事業者の活動に関連する他社の排出をScope3と区分して集計してそれらの全ての削減が求められます。

Apple社は、2030年までにサプライチェーンの100%カーボンニュートラル達成を約束しています。国内の大手企業も購入先にカーボンニュートラルへの削減目標を策定させると宣言しています。 カーボンニュートラルという大義をかざして中小事業者の負担になるような事は避けていただきたいです。我々は、求められたら、支援先企業のカーボン排出量計算は、できるようにしておく必要があります。

(5)最近の新聞情報

新聞を見ていますとカーボンニュートラルに向けて国、企業、大学等の取り組みが毎日、どこかのページに掲載されています。どの記事にも夢があります。

・飛行機の燃費、生物が突破口

・再エネ拡大へ送電網強化

・政府水素価格3分の1に

・水素の利用が見込まれる主な技術

・鉄原料の製造、脱炭素で

以上

投稿者:佐々木孔基 投稿日:2023年5月28日

コロナ禍の中で家にこもる機会が多くなったため、この機を利用して中村天風について読んだ。多くの著名人が愛読しており、特に今大リーグで活躍中の大谷翔平も読んでいたと聞いたのがきっかけであった。

天風は1876年大蔵省紙幣寮抄紙局初代局長の息子として東京都北区王子で生まれた。その後、福岡市の親戚の家に預けられ、修猷館(しゅうゆうかん)中学に入学した。幼少期より英国人に語学を習い、修猷館ではすべて英語で講義を受けていたため語学には堪能であった。柔道部のエースとして活躍していたが、練習試合に惨敗した熊本済々黌(せいせいこう)生に闇討ちされ、その復讐を行う過程で出刃包丁を抜いて飛びかかってきた生徒を刺殺してしまう。このため正当防衛は認められたものの、修猷館を退学となる。その後、16歳の時に玄洋社の頭山満(とうやまみつる)のもとに預けられる。ここで頭角を現し、気性の荒さから「玄洋社の豹」と恐れられた。この年頭山満の紹介で帝国陸軍の軍事探偵(諜報員)となり満州へ赴き、大連から遼東半島に潜入し錦州城、九連城の偵察を行った。

日露戦争が迫った26歳の時には再度満州に潜入し、松花江(しょうかこう)の鉄橋を爆破したり、仕込杖で青竜刀を持った馬賊と斬り合いを演じるなどの活躍を見せ「人斬り天風」と呼ばれたという。その後天風は様々な危険を乗り越え、無事目的地の大連に到着した。当時日露戦争に備えて参謀本部が放った軍事探偵は合わせて113名いたが、そのうち生きて大連に到着したのはわずか9名であったと言われている。

戦後は帝国陸軍で高等通訳官を務めていた。30歳の時に奔馬性(ほんばせい、結核の症例の中で、急速に症状が進むもの)の肺結核を発病し、北里柴三郎などの治療を受けたものの病状は思わしくなかった。病気のために弱くなった心を強くする方法を求めて、海外の有識者からの知恵に期待し海外へ渡る決意をした。33歳からアメリカ、欧州の数多くの著名人を訪ねるもいずれも納得の行く結核に関する答えを得ることができなかった。35歳の時に失意のうちに帰国の途ついた。この渡航は当時結核患者には許可が下りなかったため、親交のあった孫文の力を借り親類に成りすましたて密航したと言われている。

帰国の途中経由地であったアレキサンドリアでインドのヨーガの聖人であるカリアッパ師と邂逅し、そのまま弟子入りし、ダージリンからヒマラヤ第3の高峰カンチェンジュンガ山麓

にあるゴーク村で2年半修行を行った。

この修行を通じて結核は治癒し、さらに悟りを得るに至った。

帰国後は時事新報の記者を務め、実業界に転身すると東京実業貯蔵銀行(旧三菱銀行の源流)の頭取などを歴任、大日本製粉(現日清製粉)の重役など数々の会社経営に参画し、成功を収めた。実業界で財を成したものの、戦後恐慌に晒され困窮する人々を目の当たりにした天風は「今こそ自身の体験を広めていくべきときだ」と感じ、頭山に相談した上で一週間の間に職を辞した。その直後の43歳の時に「統一哲医学会」を創設し街頭にて心身統一法を説き始めた。

中村天風が創始した「天風会」は東京を本部として日本各地、ハワイなどの海外にもある。そこでは天風の「心身統一法」などを学ぶ講習会・セミナー、身体運動を伴った呼吸法・体操法・坐禅法を学ぶ行修会などを開催している。内容は多岐にわたるためここではその軸となる心身統一法と代表的な著書のみ紹介する。

<心身統一法>

心と体を積極化することで人間が本来持っている「潜在勢

力」を引き出し、幸福で充実した人生を作り上げる

<天風の代表的な著書5冊>

①

『運命を拓く』

体験的真理を基に、かつての真理瞑想で語られた真理の

数々をまとめている

② 『図説・中村天風』

人物がどんな人だったのか、人間天風の実像を知りたい人

向け

③ 『真人生の探究』

天風の考え方はこの本の中にすべて埋め尽くされている

④ 『いのちを活きる』

第4代会長の杉山が書いた本真人生の探究を現代語で

分かりやすく解説した本

この本を読むと真人生の探求の内容に合点がいく

⑤ 『研心抄』

天風哲学が理解できたところで、レベルアップを目指す

<中村天風の思想や活動に影響を受けた人々>

東郷平八郎、原敬、宇野千代、双葉山、広岡達朗、

松岡修造、大谷翔平

実業界では松下幸之助、稲盛和夫など多数

今年になりコロナ感染の収束のきざしが見えてきたのは喜ばしいことであるが、昨年のロシアのウクライナ侵攻により国際情勢が不安定となり、物価高騰、サプライチェーンが混乱している。一つの事象が世界中に影響がでる事はグローバル化が、進んできた結果かと思う。予測のできないことが起こる時代になってきたが、日本は海に囲まれており、他国の脅威があるにもかかわらず危機感が薄かった。ようやく危機意識が芽生えてきたように思う。最近よく聞く言葉として地政学という言葉を聞くようになった。

地政学とは地理的な条件に注目して軍事や外交といった国家戦略、また国同士の関係などを分析、考察する学問である。

◆地政学上のハートランドとリムランド

環境の厳しいハートランド(ユーラシア大陸の中心部)に属する国は、豊かなリムランド(ハートランドの周縁)の国に進出しようとするため、「リムランド」は「ハートランド」と衝突しやすく、

地政学的には「リムランド」は国際紛争の起こりやすい地域とされている。

◆地政学上のシーパワーとランドパワー

シーパワーとは国境線の多くが海に接している海洋国家あるいは海洋国家が持つ力のことを言う。アメリカや日本、イギリス等、周りを海に囲まれているため、他国から攻められにくく、交易によって利益を得ようとする傾向が強い。

一方、ランドパワーは陸続きで他国と接している大陸国家あるいは大陸国家が持つ力で中国やロシア、ドイツ等がそれにあたる。他国から侵略されやすく他国を侵略しやすいのが特徴である。

「シーパワー」と「ランドパワー」の国は対立しやすく典型的な例では冷戦時代のアメリカとソ連などが挙げられる。また一つの国で「シーパワー」と「ランドパワー」は両立しないのが地政学上の定説となっている。

地政学をうまく表現している言葉として「敵の敵は味方? や遠交近攻」と言った「ことわざ」があるが、歴史的に見ると如何に戦争をせずに自分の国を守ることに知恵を絞っている事が良くわかる。これは国と国だけでなく企業の戦略構築にも良く使用される。市場が大きく、競争が激しい市場は一般的に利益が薄く、世の中の優良企業は、あえて競争しない戦略をとり、高利益率を得ている事が多い。

◆コロナ禍のサプライチェーンの混乱

コロナ禍でサプライチェーンの混乱が起こったがアメリカで、もの不足で物価高騰が起こった。

これは中国のゼロコロナ政策だけでなく下記のような要因も複雑にからみあっている。

(1)コンテナ、船の不足による運賃の上昇

(2)アメリカではトラックの運転手の不足

またアメリカがインフレ抑制の為に高金利政策をとるが日本は低金利の為、円安へ加速し円安の為、物価高騰(電気代、ガソリン、商品等)となった。

このように一つの現象が波及するのが、極めて速いのが、グローバル化だということに皆が気が付き始めた様に思う。

◆地経学という言葉

最近では地政学的な目的のために経済を手段として活用する学問として地経学という言葉が注目されている。今までは経済合理性で資本が動いていたがこれからは、安定したサプライチェーンで安定した経済を目指す為には、より国家の親密度に応じて資本が動く時代になってきたと思われる。地政学観点で製造業も再構築が図られると思われる。

地政学に興味を持つことはこれからの日本人にとって必要不可欠になると思う。

「ホームページにプログの原稿をお願いします」と依頼があり、はてさて何を書こうかと思いを巡らせていて、40代の頃に新聞に週1回のコラムを書いていたことを思い出した。そう言えば、それがきっかけになり補助金申請の書類を作成することになったんだっけ。そんなことをつらつら考えながら、今は迂闊に自分の意見をネットにアップすると勝手に転載されたり炎上したりと色々な面を熟考して記載しないといけない、世知辛い社会になってしまったものだ。そんな中でコラムに書く内容にも注意しなければと思っていると書く内容に困ってしまった。今、話題に上がっているChat GPTに書かしてみたらどうなるんだろうと考えみたが、コラムなどと言うものは書く目的がはっきりしないので、依頼の仕方が難しい。

かなり以前から、AIの精度が上がってくると人間の力を必要としない仕事が増えてくると言われてきたが、Chat GPTはルーチンワー

クの定型書類のみならずクリエイティブな作品までを作り出すと言う。

今は未だ精度は上がっていないが、今後どんどん色々なものを学習して行くと精度が上がって行くのだろう。でも果たして人を感動させられる作品を作り出せるのだろうか、などと考えているとWBCで日本が野球の本場であるアメリカを下して優勝した。最後の瞬間はまるで甲子園の優勝と見紛うような、野球小僧の集団と化していたのが印象的で思わず笑みがこぼれてきた。試合の内容も含めて様々なドラマがあり、またそれ以前に各選手の子供の頃からの夢の実現に向けた、漫画に描いたとしてもあまりにも出来過ぎなストーリーが、多くの人に感動を与えた事だろう。そしてまた次の世代の野球小僧たちに新たな大きな夢を描かせる事だろう。

「スロースリップ」

投稿者:和田敏之 投稿日:2022年12月28日

(1)はじめに

スロースリップという言葉をご存知だろうか? 2021年末にT B S系で放映された「日本沈没」の中で、香川照之演じる地震学者が、スロースリップの観測から関東の沈没を予見する。見られた方には、このドラマの前半で、キーワードとなっていたスロースリップという言葉は記憶に新しいのではないかと思う。私はこの言葉をドラマで初めて知り、調べてみたので本稿で紹介する。

(2)動く大陸

今から100年ほど前ドイツのアルフレッド・ヴェゲナーは地層や化石の観察から、今日存在する全ての大陸は、もとは1つの巨大大陸「バンゲア」✱1であり、2億年前に分裂して別々に漂流して、今ある状態に至ったという大陸移動説を発表した。しかし当時としては、あまりにも常識から外れた説だったため、彼が生きている間には世間から認められることはなかった。その後、地磁気の観測や海底探査技術の発達により、大陸が移動したと考えなければ説明できない事象が多く観測された。それ故1960年代以降、大陸移動説が息を吹き返し、これを発展させて地殻変動を説明できる理論としてプレートテクトニクス理論が生まれた。

この理論によれば、地球は100km程度の厚みの、10数枚の岩盤(プレート)に覆われており、このプレートはその下にある対流するマントルにより少しずつ移動している。例えば、日本は図1に示すように4つプレートの境界に位置しており、フィリピン海プレート、太平洋プレート(海側プレート)がちょうど日本列島の近傍でユーラシアプレート、北米プレート(陸側プレート)に沈み込んでいる。ちなみにフィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込む場所の地形を南海トラフといい、2.2~5.8cm/年の移動が観測されている。また太平洋プレートが北米プレートに沈み込んでいる場所の地形は日本海溝とよばれ13.5~22.5cm/年の移動が観測されている。(図1)

(3)海溝型地震

この海側のプレートが大陸側のプレートに沈み込むと、大陸のプレートはひきずりこまれ、歪みが生じる。この歪みが限界に達すると大陸側のプレートが跳ね上がり地震がおこる。これを海溝型地震とよび、例えば2011年におこった東日本大震災はこの海溝型地震である(図2)

図2 海溝型地震の発生メカニズム

(4)スロースリップの発見とスロー地震学

1995年に発生した阪神淡路大震災を契機として日本全国を精密に測定できる地震観測網の整備が国土交通省により進められた。そんな中、普通の地震によるプレートの滑りよりも遥かに遅い速度で発生する滑り現象が発生していることが明らかになってきた。この滑り現象をスロースリップと呼ぶ。特に注目され出したのは、東日本大震災の約1ヶ月前に、このスロースリップが東北沖で断続的に発生していたことが、震災後に海底に設置した地震計を分析して判明してからである。それ以降、スロースリップの発生メカニズムや海溝型大地震の発生との因果関係に研究のエネルギーが注ぎ込まれてきた。その結果プレート同志の固着状況や場所により種々のモードのスロースリップが発生していること、またその発生メカニズム等が明らかになりつつある。

最近では、これらの知見を数値モデル化して、巨大地震をスパコンでシミュレーションする取り組みもされている。

また政府により、防災網の整備のため、このスロースリップ等を含む、プレート付近の挙動をリアルタイムで測定するための観測網の整備✱2が進められている。

こうした分野は、上述のようにシミュレーション技術の進歩や日本近海のプレート観測網の整備に支えられ、東日本大震災以降、多くの知見が蓄積されてきており、スロー地震学✱3として日本が世界をリードして発展させている。

(5)まとめ

これからの10−30年の間に、南海トラフの巨大地震が発生することが確実視されている。被害地域が京阪神、東海地域等、日本の産業クラスタが集中する場所が想定されており、発生した時の被害想定額が約1400兆円(国家予算の十数年分)✱4とも試算されている。このような巨大地震への防災・減災の的確な政策を立てるためにも、地震に対する知見を深めることは、我が国にとって喫緊の課題であり、今後のさらなる成果が望まれる。

参考にした資料等

1.大陸と海洋の起源:アルフレッド・ヴェゲナー著

2.海底地震津波観測網:防災科学技術研究所 HP

3. SLOW EARTHQUAKES : 令和2年:科学研究費助成事業

4.南海トラフ巨大地震による経済的被害推計:土木学会

「EV最新事情」

(1) 内燃機関からEVへの流れ

1908年にフォードから始まった自動車の大量生産はエンジンの効率改善、排気ガス対策を繰り返しながら、主に米国、欧州および日本がその技術を蓄積し、素材や工作機械、組み立て技術など幅広い産業にビジネス機会を提供した。しかし、100年を掛けて築いた「すり合わせ技術」は新規参入への障壁となり、内燃機関から排出されるCO2は地球全体の排出量の4分の1を占めている。欧州のCAFE(企業別平均燃費基準)規制ではガソリン1L当り全車種平均で25.4km以上の燃費が必要であり、更に厳しい基準が計画されているので、内燃機関だけでの対応は困難である。

原理的にはCO2を出さないEVやFCV(燃料電池車)は温暖化対策と同時に新興国に参入の機会を提供する。また直近では石油において、ロシアや中近東による地政学リスク回避ともなる。特に地球温暖化対策は待ったなしであり、パリ協定に基づき、EUは2035年にハイブリッド車を含む内燃機関の新車販売を全面禁止とし、米国カリフォルニア州も続く。先進国は法規制とEV購入や充電設備への補助金の両輪でEV化を推進している。

(2) EV化のチャンスとリスク

2021年の世界のEV販売実績は660万台であり、複雑なエンジンの呪縛から解き放たれたEVにはすでにテスラ、BYD、上海汽車集団などが販売実績を伸ばし、さらに鴻海、百度、小米の台中勢やインテル、アップル、ソニーなどのIT系も参入を狙っている。ベトナムのビングループは2022年末に北米、欧州に初輸出するなど、新興国もEV生産のチャンスを伺っている。部材では中国CATLや韓国LGエネルギーなどがリチウムイオン電池に巨額の投資をしている。

一方で、電池の主要部材であるコバルト、ニッケル、リチウムは児童労働などSDGsに反する現場を産み、また石油以上に原材料が偏在し、新たな地政学リスクと資源枯渇のリスクをはらむ。

EVはエンジン車の3分の1の部品数だが、現在はリチウムイオン電池のコストが高く、補助金なしではガソリン車より価格は高くなる。また少ない部品数は、雇用の縮小とパワートレイン(駆動系)に関わる多くの中小企業の衰退を招く。

国内で自動車製造に関わる雇用者は104万人であり、内31万人

パワートレインに従事している。(経済産業省「工業統計調査(2020年確報)」)自動車王国ドイツでもダイムラーやフォルクスワーゲンなどのEVシフトにより21.5万人が仕事を失うとされている。

(上写真:テスラは世界で年間200万台体制を構築した)

(3) 岐路に立つ日本の自動車産業

石油も鉄鉱石も産出しない日本メーカの自動車生産数は海外生産含めて世界の3割を占め、輸出金額の2割を稼ぎ、多くの中小企業を支え、関連ビジネスを含めて国内雇用の8%を守っている。

半導体不足やコロナ規制によるサプライチェーンの混乱は高い生産性をもたらしたジャストインタイムの根底を揺さぶり、CO2排出量はLCA(ライフサイクルアセスメント)で評価され、EUの国境炭素税の関門が待っている。国内で部材生産と加工に電気エネルギーを使うと、化石燃料中心で発電する高いCO2値(1kWh当り500g以上)で競争力が損なわれ、あるいは市場で排除される。

25年の技術を凝縮したHEV(ハイブリッド)はその技術を持た

ない陣営にPHEV(プラグインハイブリッド)含めて拒否されている。スキー競技や柔道で経験した日本に不利なルール 変更と同じ構図が読み取れる。

(上写真:累計販売2000万台超えたトヨタのHEV)

EVは宅配や近場の交通、循環バスに強みを発揮し、中長距離はHEVが適することは証明されている。発電だけの小型エンジンを搭載し、主動力はモータとするシリーズハイブリッド方式が量産されており、PHEVでは電池残量が一定値に下がるまでは電池優先で走り、残量不足になってからエンジン駆動する制御方式も有り、EV以外の選択肢を残すことは大切に思える。

先進国がEVのみ新車販売許可する規制は合理性を欠き、消費者負担を増大し、安定した商用電力が得られない新興国での普及に無理がある。

一律の規制ではなく、PHEVやFCV含む各国の事情に合わせた自動車販売があって良いはずである。

更に本年11月に欧州委員会は窒素酸化物やタイヤの摩耗や飛散する粒子物質も規制する新たな排ガス規制「ユーロ7」を提案し、乗用車は2025年、バス・トラックは2027年から適用される見通しだ。EVについても電池の耐久性に基準を導入する。

何よりもEVが自動車産業の大きな雇用を奪う上に、新規の規制導入は全車種の設計変更や膨大なテスト作業を要求し、自動車価格の上昇を招き、得策には見えない。自動車産業が幅広く大きな雇用を生み、多くの関連企業を育て、しかも成長性が高いだけに、公平で合理性ある産業政策が望まれる。

「最近のISOについて」

投稿者:半埜賢治 投稿日:2022年10月10日

(1)はじめに

ISO(国際標準化機構)は1947年に設立された非営利法人で、国際規格を策定しており、現在ではISO1~90005まで定められています。

一方、電気・電子工学関連技術はIEC(国際電気標準会議)が定めており、ソフトウェアなどはISOと共同で開発しており、ISO/IEC TR90003と表記されています。

(2)日本での導入

日本では1987年にISO9000s(9001.9002.9003)が策定され、当初は導入に消極的だった企業も多くありましたが、ヨーロッパに製品を輸出している企業に対し海外からの認証要求が高まり、1992年頃から導入する企業が増加しました。

1993年には(財)日本品質審査認定協会(JAB)が設立され、認定機関(JAB)に認定された認証機関が誕生することになり、その後JABは日本適合性認定協会と名称変更されています。

(3)代表的なISO規格

QMS(品質マネジメントシステム:9001)の認証取得企業が最も多いですが、EMS(環境マネジメントシステム:14001)やISMS(情報セキュリティマネジメントシステム:27001)も多くの企業で導入されています。

昨年、全ての食品等の事業者がHACCP(危害分析重要管理点継続監視システム)に取組むことが法律で義務付けられたこともあり、FSMS(食品安全マネジメントシステム:22000(QMSとHACCPを組合せたシステム)導入企業は増加傾向です。

現在では、JIS Q 9001(ISO9001)、JIS Q 14001(ISO14001)となっており、日本工業規格はISOと同じ内容となっています。

(4)認証機関数と認証取得企業数

JABが認証機関を認定し、認証機関が企業を認証するという構図ですが、IAFによる相互認証制度があるため、現在、国内で認証機関は

・JAB認定・・・39機関

・JAB非認定・・22機関

となっています。

JABに認定されなくても、海外認定機関による認定で認証活動が可能ですので、海外認証機関の日本法人などはJAB非認定の機関が多くあります。

QMS認証を取得している企業数は、2006年をピークに減少し、EMSも2008年頃から横ばい或いは減少しています。

これは、2000年頃建設業界に「ISOが公共工事入札条件になる」との話が広がり、その後それが噂であったことが明らかになったことに加え、景気減速や2015年のQMS大幅改正並びにTOYOTAのように独自システム構築でISOが不要となる企業が出てきたことが原因と言われています。

(5)ISO認証今後の趨勢

・QMS:2~3万社、EMS:1~1.5万社で推移しており、現在は落ち着いてきており、今後大幅な減少は無さそうです。

・ISMS:コロナによるテレワークなど、ニーズが増加していますので、数年でEMSと同程度の企業数になりそうです。

・FSMS:HACCP法律施行の増加要因がありますが、コロナによる業界先行き不透明要因もあり、見通しにくい状況です。

(6)まとめ

日本に導入されて30数年、一時のブームは過ぎ去りましたが、各社がISOをマネジメント力向上に有効活用される事を祈念しています。

(1) はじめに

東海道・山陽新幹線ののぞみ号の光触媒式空気清浄機、近鉄電車・バスの抗菌処理表示、パナホームの一戸建て住宅の光触媒防汚処理壁面、日光東照宮の漆の抗カビ処理プロジェクトなど、世界に誇る日本発のクリーン技術として光触媒は、あちこちで、定着してきました。

今から55年前に東大の本多・藤嶋研究室で、酸化チタンに水の中で光を当てると、水が分解されて酸素ガスが発生することを発見されたのが、光触媒研究の開始点でした。

(2) 光触媒の2大性質と6大機能

酸化チタンという物質に光を当てると起こるのが光触媒反応ですが、この光触媒には、強い酸化分解力と超親水性という2つの特別な性質があります。

強い酸化分解力とは、水を分解して酸素を発生させたり、どんな有機物もCO2まで分解させたりする力です。

超親水性とは、水になじみやすくなって、水が表面に均一に存在することです。水を弾く撥水性(はっすいせい)と正反対の性質です。

この2つの性質をうまく組み合わせて6つの有用な機能(①抗菌・抗ウイルス、②防汚、③防曇、④脱臭、⑤大気浄化、⑥水浄化)が生まれ商品化が進んでいます。

(3) 現在の研究例

光触媒は、相手が大量の物を瞬間的に無くしてしまいたいといった化学反応には、不向きです。

研究開発の一つの方向性として、微量でも我々が手を焼いているもの、困っている物質を相手にしています。ニオイ、除菌・抗菌、鮮度対策といった分野です。例えば、佐賀で朝に収穫されたイチゴをその新鮮さを保ったまま京阪神に移送する際には、JALカーゴと呼ばれる光触媒コンテナが使われています。

横浜の三菱ケミカルの研究所では、光触媒で水を分解することで発生した水素と大気中のCO2を反応させて、プラスチックや化学繊維の原料をつくる研究が進められています。人工光合成実験と呼ばれています。

ATACには様々な技術分野とモノづくりの専門家が在籍します。

ご質問等ありましたら、以下のフォームよりお問い合わせ下さい。